por Hugo M. Gris

19 julio, 2018

«Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior».

—Frida Kahlo

Corre el abril de 1939 cuando Frida Kahlo regresa a su hogar familiar en Coyoacán. La artista mexicana, cuyo nombre ya reverberaba al otro lado de la frontera norte del país, vuelve a su ciudad natal tras su enésimo paso por el quirófano, un tercer aborto y la ruptura de un amor secreto. Busca el refugio de unos muros azules hechos de piedra y pasado, pero tras ellos, según se van sumando los días, lo familiar se torna paulatinamente extraño. Allá han estado esperando el ayer y sus recovecos, la nostalgia y sus trampas, los cachivaches y sus relatos, y Frida, sus pies y mente renqueantes de puro infortunio acumulado, no puede sino entregarse a esa fiel compañera que jamás la abandonaría hasta el último de sus días: la pintura.

No es difícil imaginar cómo el célebre lugar, hoy transfigurado en museo —un enorme relicario— la habría recibido con los brazos de la memoria bien abiertos: las puertas y ventanas verdes, las viejas vasijas y máscaras de barro, los nombres de Frida y Diego escritos en corchitos de colores sobre la cocina, las camas y las muletas de madera, ese rincón del patio donde la pareja, en días mejores, se besaba delante de una cámara. La casa era un sitio al que volver, pero también un particular museo de la ausencia en el que cada pared rememoraba el conjunto de todas sus pérdidas. Una lista extensa, pues la icónica retratista se acostumbró desde bien pequeña a perder incluso aquello que nunca tuvo, ni jamás tendría.

Así, desde el mismo estudio en que tiempo atrás inmortalizase a su familia, sus viajes, las costumbres que la rodeaban y su amor por Diego Rivera —del que se divorciaría unos meses después de volver a la Casa Azul—, el choque de los pigmentos con el lienzo devolvía imágenes cada vez más extrañas, oscuras y simbólicas: una Frida desdoblada, envuelta en collares de espinas y exploradora de su feminidad que siempre encontró en el arte un vehículo para exteriorizar el murmullo de los pedazos rotos de vida que se le acumulaban muy adentro.

Quien lleve el suficiente tiempo con un mando en las manos recordará aquellos días en que el videojuego era visto como una vía de escape —visión que aún persiste, aunque quiero creer que en minoría—. El cristal de la pantalla, como un desdoblamiento de esas paredes azuladas de Coyoacán, era un resguardo contra los demonios del día a día en el que echar unas partidas y practicar el arte de la evasión y el olvido. No obstante, según pasaban los años, con el medio creciendo de una tierna niñez a su adolescencia actual, las tornas cambiaban, y entre las historias de leyenda y fantasía empezaban a surgir huecos para traer esas mismas criaturas de las que huíamos, con el fin de discutirlas de tú a tú y mirarles a la cara.

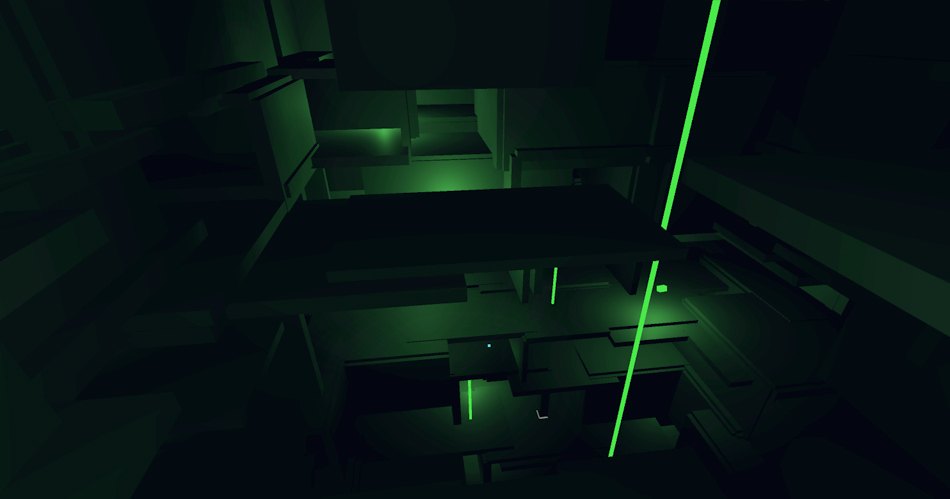

Sólo con un proceso como éste en mente puede entenderse bien la importancia de algo como ‘Secret Spaces’: un juego sobre ser gay y estar en un agujero. En este pequeño indie firmado por Heather Robinson confluyen dos nociones importantísimas para entender el panorama de la esfera independiente actual: la capacidad expresiva del espacio virtual —la materia prima esencial de todo videojuego— y el viraje del medio hacia esa búsqueda de la trascendencia de lo cotidiano. Un pozo infinito, un amor enquistado, un mundo al que le brotan esquinas por todos lados: una caída hacia el abismo de una misma, un retrato de la angustia cincelado en hormigón y armado con la palabra del ser querido.

‘Secret Spaces’ es la historia de Jess y Elaine transcrita al puro espacio habitado. Su mundo, generado proceduralmente, se construye mediante el acopio de esquinas y rincones, tejiendo un laberinto tenebroso repleto de puntos muertos y vías sin salida, cuya única oportunidad de avance es siempre la misma dirección: hacia abajo. La invitación de Robinson no es a pasear por lugares de nombres legendarios para llenarnos los bolsillos de cuentos y recompensas, sino a invadir por un rato el espacio más íntimo que uno pueda imaginarse. Algo que, como enorme contrapunto a aquella visión escapista de los juegos, resulta a ratos bastante incómodo, casi reprochable, ya que cuando doblamos alguno de sus bordes y sólo nos recibe el vacío, esa nada sobre la que nos alongamos es el último reducto de otra persona, una profundidad que nos es ajena.

Frente a ello, la única certeza es que todos tenemos un agujero similar al de Jess al que podemos caernos en cualquier momento, cuya simple presencia es una constante amenaza, una negrura que puede llegar a autorreplicarse sin control, a poco que la dejemos tomar las riendas. En el caso de la protagonista, el camino se extiende en una verticalidad infinita, guiado únicamente por las notas de una Elaine que nunca veremos y siempre a la zaga de un reencuentro que, si al principio del viaje pudiera antojarse una meta, pronto nos daremos cuenta de que no es sino el conejo blanco que nos arrastra cada vez más por las tripas de la madriguera.

Lo que devuelve el conjunto de ‘Secret Spaces’ es, en el fondo, una nueva iteración de la poética y simbología del descenso, pero una que se siente espeluznantemente cercana, un declive tangencial a cualquier momento de flaqueza que hayamos tenido y que quizá rememoremos mientras flotamos en el aire al saltar entre plataformas. Uno en el que no es difícil interpretar tintes autobiográficos —si bien podría ser solo una impresión personal—, pero donde creo indiscutible ver la obra de una retratista aplicada al videojuego. Ya sea propia o ajena, la imagen que nos espera al otro lado de ‘Secret Spaces’ es una figura personal y en primerísimo primer plano, con el único matiz de haber cambiado aquel pigmento, que en manos de Frida devolvía todo tipo de expresiones, por el modelado de un espacio contorsionado cuyo último toque lo aporta quien juega y padece.

Un lugar del que no hay escapatoria posible, la guarida que primero cobija y después arrastra, un reducto que sólo uno podría construir para sí mismo, con la mejor de las intenciones, pero en el que es facilísimo —casi engañosamente dulce— perderse. Un escondite entre las aristas de la realidad en el que permanecer demasiado tiempo no tiene otro resultado que el del refugio desvistiendo sus muros para convertirlos en barrotes. Un videojuego en el que no encontraremos sosiego, pero sí la oportunidad de asomarse a ese agujero en el centro de todas las cosas para echarle un pulso a la vida y poder vivir para contarlo.

¡Nos hemos mudado!

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

Entra en el LOOP