por Hugo M. Gris

7 junio, 2018

«[…]Pero también sabemos que en cuanto señalemos el momento más feliz hará mucho que éste habrá quedado en el pasado, que no volverá nunca más y que, precisamente por eso, nos producirá dolor. Y lo único que puede hacernos soportable dicho dolor es poseer algún objeto perteneciente a ese instante dorado. Los objetos que nos quedan de los momentos felices guardan con mucha más fidelidad que las personas que nos hicieron vivir esa dicha el placer de su recuerdo, sus colores, sus impresiones táctiles y visuales».

—Orhan Pamuk

En el barrio estambuliota de Çukurcuma, justo donde a la calle homónima le crece la cuesta de Dalgıç, Orhan Pamuk abrió hace seis años un pequeño museo dedicado a la inocencia. Es un edificio estrecho de apenas dos plantas, casi escondido entre las casas que lo rodean, todo pintado de rojo y con las ventanas tapiadas. En el interior, la exposición que alberga es de lo más variopinta: hay vestidos, bolsos y zapatos; hay botellas de refrescos de colores, vasos ornamentados y pequeñas tazas de porcelana; hay una vieja caja registradora, un candil rodeado de cajas de cerillas y miniaturas de coches de época; hay una gaviota disecada, perritos de porcelana y los cuernos de un carnero; y hay hasta una colección de llaves, otra de saleros y una de colillas cubiertas de carmín.

Por sí solo, cada uno de estos objetos no dice mucho, pero viajando por la suma de sus vitrinas podemos ser testigos de dos historias. Una es la crónica del malogrado amor entre Kemal y Füsun, para los que el museo es una especie de mausoleo de las memorias que el primero relata en ‘El museo de la inocencia’. Otra es la de toda una nación que, durante tres décadas convulsas, revuelta de puros cambios, asumía todo tipo de contradiciones mientras intentaba no perder su identidad por el camino.

El potencial narrativo de los objetos no es un recurso extraño en cine y videojuegos. En lo que nos atañe, son muchos los casos recientes que han recurrido al tropo de la colección evocativa como catalizador del cambio y la pérdida, una pequeña rendija que siempre queda abierta cuando un héroe se dice a sí mismo que cierra la puerta. El desván de Drake en ‘Uncharted 4’ resumía toda la saga previa a través sus reliquias, ahora apiladas bajo una densa capa de polvo, obligaciones y vida cotidiana. ‘What Remains of Edith Finch’ o ‘Marie’s Room’ van un poco más allá y hacen de esta figura la piedra central de su narrativa, invitándonos a navegar por las turbulentas aguas de un pasado cristalizado en mementos y plagado de fantasmas.

Espectros que, por otro lado, siempre atormentan a otra persona, y es que, pese a la riqueza narrativa de todas estas casas, como jugadores siempre llegamos cuando el zarpazo del olvido ya ha hecho su horrible mella, nuestro papel reducido a ser la aguja para coser la herida. Frente a todas ellas, hay un título que destaca por darle la vuelta a la técnica, creando una antología de lo vivido y caminado en la que es el tiempo y botas del jugador los que van acumulando pedazos de una experiencia sobre la que volverse al final de la senda.

‘Pyre’ es, más allá de géneros y premisas, una tragedia. El fragmento de su mundo por el que nos movemos, llamado Bajorreverso, es una tierra de exilio y condena, una prisión sin barrotes en la que los convictos sobreviven como pueden al tiempo que luchan con todas sus fuerzas por un billete de vuelta. Comenzamos la obra sumidos en una solitaria agonía, perdidos en un desierto sin fin, hasta que un grupo de enmascarados nos recoge y nos invita a subir a su carromato. Una vez dentro, los salvadores se desvisten de las máscaras para que podamos ponerles nombre y cara: Rukey el Cor, Joradiel la demonio y Hedwyn el nómada.

Enfrentando junto a ellos los peligros del Bajorreverso vamos atravesando una tierra tan vasta como cambiante. Codo con codo penetramos en bosques frondosísimos, capeamos mares embravecidos, coronamos montañas afiladas, cruzamos sulfurosos ríos de lava y salvamos los vapores de ciénagas emponzoñadas. De cada región nos llevamos un pedazo de mundo para vestir el interior de una carroza que al inicio sólo contiene ácaros y telarañas. En paralelo vamos encontrando nuevos compañeros a lo largo y ancho del territorio, que pasan a engrosar el grupo y cuya presencia también se deja ver a través de los objetos que dejan por todos los rincones de la vagoneta.

La acumulación de todas estas piezas va creando una suerte de diario, un registro de bienvenidas y descubrimientos que cohesiona el cada vez más abultado y variopinto grupo protagonista, atándolo a esa sala común con ruedas en la que tienen lugar la mayoría de sus interacciones. Entre esas cuatro paredes se producen todo tipo de intercambios, discusiones y confidencias a través de las cuales los lazos entre jugador y personajes se estrechan. Así, el carromato termina convertido en un microcosmos de identidades, roces y melancolías, un refugio para las frías noches del Bajorreverso que nos invita a pensar que todo va a ir bien, hasta que llega la primera despedida.

En ‘Pyre’, el éxito es la mayor de las agridulzuras. Vencer permite liberar a alguno de nuestros compañeros, pero a su partida lo que queda atrás es el insondable hueco de la añoranza. Por ello, viendo cómo se va vaciando esa misma carreta que había llegado a bullir de pura vida es inevitable sentir miedo y pena. El primero por la amenaza creciente de una soledad que creíamos vencida, tras descubrir que, en realidad, jamás dejó de acecharnos. La segunda porque la única certeza de nuestro paso por el Bajorreverso es que quienes se van ya no regresan.

En el lugar de los ausentes quedan sus objetos personales, y en el de los momentos compartidos esos pedacitos que arañamos a la tierra y recopilamos durante la aventura. Para cualquiera que lo contemplase, el acopio de cosas tan mundanas no despertaría ninguna emoción ni sugeriría anécdota alguna, pero para nosotros, protagonistas y curadores de la obra, la yuxtaposición de todas esas baratijas es el pavimento de un sendero de vuelta a tiempos quizá no mejores, pero sí más sencillos e inocentes.

Para cuando llega la última partida, el carromato, emulando a aquella centenaria casa oculta entre las grietas del Bósforo, ya se ha transformado en todo un museo de la ausencia. Nuestra colección, como la de Pamuk, es una suma mayor que sus partes, en cuyos pliegues resuena el eco de decenas de relatos. Hay una taza de magma, un bote con una tempestad en miniatura y un tarro con escarcha de río; hay hongos desfallecidos, un pez plateado y un xilófono hecho de huesos; hay una piedra que flota, una xiliconcha que brilla y arenas que cantan; y también hay el nido en el que dormía Ti’zo, el tintineo de las cacerolas de Hedwyn y la estrella que Rhae colgó de las vigas. Son muchos los que para entonces ya se han marchado, pero en la vagoneta ya casi no cabemos los que aún quedamos. El carromato está cada vez más vacío de lo que hay y más lleno de lo que falta, pero no importa, porque cada uno de sus huecos está repleto de los recuerdos que construyen nuestra historia.

¡Nos hemos mudado!

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

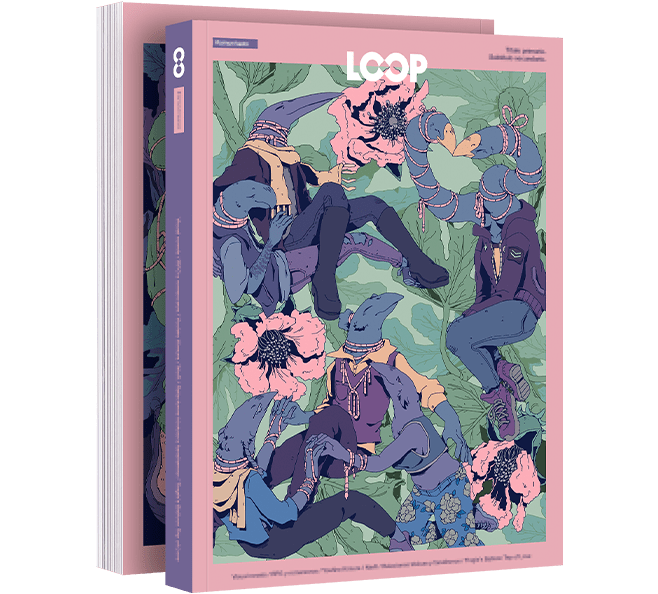

Entra en el LOOP

[…] en armonía. Hasta cierto punto veo un paralelismo entre este lugar y aquella carreta increíble de Pyre que se iba llenando de objetos, pedazos de tierra y reliquias del tiempo compartido con sus […]