por Elena Flores

4 septiembre, 2017

No era una de esas aldeas perdidas en mitad de la Siberia Extremeña; había procesiones de Semana Santa, una enorme piscina municipal y numerosas ferias a lo largo del año. Aun así, para mí, desde que tuve uso de razón, los viajes al pueblo significaban sopor y aburrimiento. Nada que hacer. Comer y dormir. Una rutina plomiza y monótona para cualquier adulto, exasperante para una cría de ocho años. Sin mis juguetes, sin mis libros. Una casa donde todo era hostil, desde el suelo helado de mármol hasta la anticuada tele de tubo que tenía la costumbre de chisporrotear como una freidora. Nunca me gustó esa casa. Al llegar la una del mediodía, mi padre siempre me preguntaba si quería salir a tomar el aperitivo con ellos. Yo saltaba como impulsada por un resorte.

El bar olía a tabaco negro y pesado, a guiso de carne y a madera. Un aroma sutil a sudor y campo envolvía la mezcla con la intensidad justa como para que no resultase desagradable, simplemente la fragancia de un bar de pueblo, lleno de pensionistas que se levantaban con el sol para atender sus cultivos y sus animales. Las tapas eran abundantes, los camareros afables y ninguna incursión se saldaba con menos de dos o tres paisanos acercándose a preguntarle a mi madre qué tal iba la vida por Madrid. Siempre me pedía un zumo de piña, cogía un palillo y me comía la gran mayoría del plato de magro con tomate que el camarero le servía a mi padre. Él se quejaba, con la boca chica. Era uno de mis momentos favoritos de cada viaje. Se me olvidaba lo aburrido que era todo aquello. No obstante, no eran esos los motivos por los que me gustaba ir al bar.

Encajada en un rincón, con la madera surcada por grabados de inciales y los vinilos envejecidos por una capa opaca, la recreativa atraía mi atención como una de esas lámparas de luz violeta para insectos. Normalmente no había nadie cerca. Era como uno de esos muebles que abandonas en una esquina de una habitación enorme, llena de cosas más interesantes, y que sólo recuerdas cuando lo tienes que mover para limpiar debajo. Irónicamente, en mitad de todo ese entorno rural, donde la media de edad superaba los sesenta años holgadamente, resultaba anacrónica. Arcaica. Y, aun así, yo no podía dejar de mirarla.

El halo luminoso que emitía la pantalla palpitaba contra el gotelé de la pared de manera regular e hipnótica. No sé si mi recuerdo corresponde a la primera vez, pero de no ser así, probablemente repetí los mismos movimientos: un día cogí una de las pesadas banquetas de la barra y la llevé, con enorme dificultad, hasta los pies de aquella maravilla. Recuerdo trepar, llegar al asiento y colocarme. Mirar la secuencia de imágenes que sólo había observado desde lejos, esta vez, a pocos centímetros de mi cara. Era como estar en el cine. Los píxeles, definidos y brillantes. Los sonidos, que desde esa altura, resultaban nítidos y envolventes. Los botones de colores, el joystick negro. La ranura de monedas. Los ceniceros de color hollín. Pero sobre, todo el parpadeo pulsante y continuo de dos palabras que causaban el mismo efecto que la gota malaya: «Insert Coin».

De manera análoga a esos críos que hoy se entretienen pulsando en un tablet de manera ausente y mecánica, yo apretaba los botones y movía el joystick, contemplando una y otra vez, en bucle, las animaciones de los dos juegos de la recreativa. Cada vez que íbamos al bar repetía el mismo proceso: me bebía mi zumo de piña, me comía la tapa de mi padre, llevaba mi banqueta a la recreativa y contemplaba la pantalla, extasiada.

Recuerdo la primera vez que mi padre se acercó y me dio una moneda de cinco duros, sin que yo se la pidiese. Tardé varios minutos en decidir a qué jugar y, finalmente, ‘Metal Slug’ fue el elegido. Sobra decir que duré un suspiro, pero fue uno de los momentos más fantásticos en lo que a videojuegos se refiere de mi vida. Desde ese momento, mi rutina cambió: me bebía mi zumo de piña, me comía la tapa de mi padre, llevaba mi banqueta a la recreativa, y volvía a decirle «Papi… ¿me das cinco duros?». La inmensa mayoría de las veces obtenía un no como contestación, pero otras me encontraba con una moneda agujereada en la mano como respuesta, y entonces corría a pagar —a un precio muy elevado debido a mi paupérrima habilidad— unos minutos de extasiante diversión.

Cinco duros bastaban para pagar unos breves minutos de extasiante diversión

No recuerdo en qué momento la recreativa pasó a ser sustituida por una de esas máquinas de bolas. Probablemente aquel invento resultó bastante más rentable para el dueño del bar, a juzgar por el trasiego de niños con sus recién adquiridos juguetes de plástico barato que mantendrían su atención el mismo tiempo que a mí me duraba una partida. Un día, hace pocos años, le pregunté al camarero qué habían hecho con la máquina. Albergaba la esperanza de que estuviese en el almacén, cubierta de polvo, y quisiese deshacerse de ella.

—Se la llevó la contrata —me dijo—. Todas esas máquinas eran alquiladas. No era nuestra. Tampoco daba mucho dinero, nadie jugaba. Aquí no había niños de maquinitas.

Cuando visito el pueblo, sigo yendo a ese bar. Ya no hay máquina de bolas; en su lugar, han colocado una mesita con dos sillas, para aprovechar a tope el espacio. Los fines de semana suele haber niños correteando entre las mesas, y a veces los observo y me siento afortunada. Recuerdo las palabras de mi padre: «Cada vez que juegues a tu Game Boy, echa cinco duros en un bote, verás lo caro que sale esto». Obviamente, él no entendía que era rídículo comparar mi monocroma y diminuta Game Boy Pocket con aquello. Que a pesar de que yo llegué tarde, y posiblemente mal, a todo el mundillo arcade, fue una experiencia maravillosa. No había varias recreativas, ni chavales fumando, ni piques por introducir iniciales en una pantalla, ni colas de monedas sobre el techo de la máquina para marcar el turno. Sólo un mueble viejo y gastado en un bar de gente vieja y gastada donde una niña demasiado bajita aún como para llegar a los mandos sin tener que escalar una banqueta, echó varios de los mejores ratos de su infancia.

¡Nos hemos mudado!

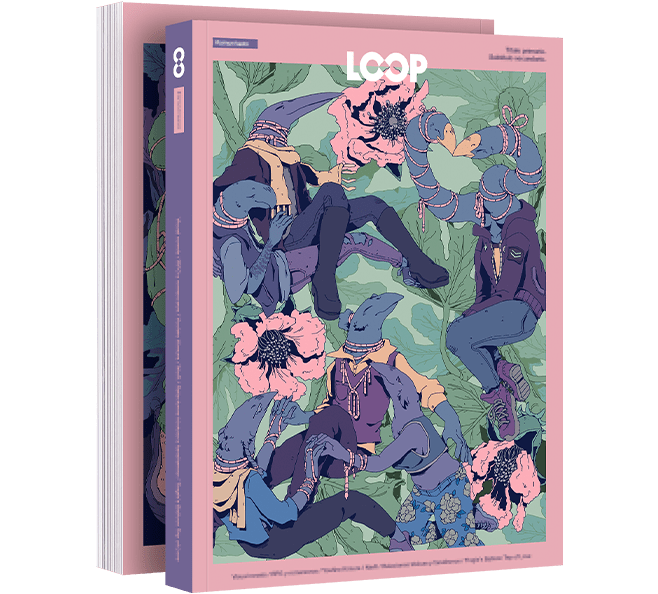

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

Entra en el LOOP

Qué tiempos aquellos.

El otro día entré en uno de los pocos centros comerciales que aún mantienen abierta una sección de recreativas y es un tortazo de nostalgia en la cara. Recuerdo cuando dos chavales se cabrearon conmigo una tarde porque esperaban turno para jugar a Virtua Tennis y yo iba por el «deuce» 15.

De pequeño en Cádiz hacía lo mismo que tú en el bar, solo que en mi caso era «Pang» el juego. Una mecánica tan sencilla como genial que sigue funcionando a día de hoy.

La Realidad Virtual puede suponer una nueva generación de salones recreativos. Aunque el encanto nunca será el mismo, claro.

Tiempos aquellos. Yo recuerdo una máquina(multijuegos) que estaba a un par de casas de la casa de mis abuelos(que sí estaba en un pueblito perdido en medio de la nada). Todavía recuerdo el verano en el que sin más me encontré con que la máquina ya no estaba 🙁 , nunca supe el motivo, la máquina era punto de reunión para los niños del pueblo.