por Israel Fernández

17 febrero, 2015

Coger el mando y encarnar a un tipo duro, caucásico, favorablemente hetero y bien definido dentro de su grupúsculo social no es la mejor forma de suscitar fantasías para con el mundo que nos rodea. Usualmente, nos acostumbran a sacrificar por el camino a los demás: la esposa, el hijo o el perro en aquellos juegos de mayor calado emotivo, o una baraja de secundarios cumpliendo su papel por mera higiene argumental, espoleando el avance imparable, la venganza y, si hay suerte, la diversión. Sin mártires, sin redención final. El héroe nunca tiene ojos para el atrezo porque sus metas son más elevadas. Porque, ¿y si el juego acabara ANTES de lo planeado, nada más morir, como un vulgar secundario? No hablamos de permadeath a la manera punitiva, sino del fin de fiesta a todos los efectos —’DayZ’ o el popular desafío Nuzlocke de ‘Pokémon’ son buenos ejemplos de la consecuencia y la pérdida del progreso, aunque siempre nos permitan volver a intentarlo con el aprendizaje adquirido en cada intentona, no como ‘One Single Life’—.

Estas taras se deben en parte a una cuestión de perspectiva: ver morir a toda una familia a manos de un yakuza sanguinario dentro de una película es físicamente más impactante que su émulo entre un marasmo de píxeles. Un puñado de planos cortos generando un clima de desasosiego, saltando a un lánguido travelling de paredes salpicadas y escorzos maniqueos: aprobado. El problema, entonces, subyace en cómo nos dejan jugar, cómo absorbemos esa información y se nos construye la ambientación para escupirnos un mínimo de empatía. La solución pasa, por tanto, por reconfigurar el diseño de nuestras opciones, en delimitar la información o directamente anular nuestra capacidad de decisión a favor de una narración cerrada. ‘The Last of Us’ conducía a sus personajes hasta las últimas consecuencias y, en un afán por dotar de integridad al protagonista, desnudaba de segundas lecturas su crueldad cicatera, su comodidad mental sin remordimientos.

Estas taras se deben en parte a una cuestión de perspectiva: ver morir a toda una familia a manos de un yakuza sanguinario dentro de una película es físicamente más impactante que su émulo entre un marasmo de píxeles. Un puñado de planos cortos generando un clima de desasosiego, saltando a un lánguido travelling de paredes salpicadas y escorzos maniqueos: aprobado. El problema, entonces, subyace en cómo nos dejan jugar, cómo absorbemos esa información y se nos construye la ambientación para escupirnos un mínimo de empatía. La solución pasa, por tanto, por reconfigurar el diseño de nuestras opciones, en delimitar la información o directamente anular nuestra capacidad de decisión a favor de una narración cerrada. ‘The Last of Us’ conducía a sus personajes hasta las últimas consecuencias y, en un afán por dotar de integridad al protagonista, desnudaba de segundas lecturas su crueldad cicatera, su comodidad mental sin remordimientos.

“La empatía del griego ἐμπαθής [emocionado] es la capacidad cognitiva de percibir, en un contexto común, lo que otro individuo puede sentir”. Esto lo copio descaradamente de Wikipedia para situarnos: el cine es tramposo, desde su concepción primigenia alberga un poco de ilusionismo sobre nuestras lacras anatómicas y otro poco de trampa emocional. Su código ha sido capaz de asociar en imágenes lo abstracto, de conceptualizar las emociones más abstrusas del género humano bajo un corolario de tropos más o menos asumidos dentro del imaginario común. Pero, por el contrario, en nuestro recuerdo siempre perdura el descubrimiento accidental, la catarsis, el aprendizaje no enseñado, sino encontrado. Esto es: llegará un momento donde no sentiremos empatía con la enésima escena del niño que llora al caerse de la bici porque no podremos retrotraernos a nuestra memorabilia, necesitaremos estímulos de mayor intensidad para sensibilizarnos y recordarnos dentro de esa narración. Es un callejón sin salida.

Volvamos de nuevo al arráez idílico, el esquemático: un protagonista sacrificado es un mártir. Entendemos que un guionista recurre al fundamento básico del ethos diciendo «si he nacido para existir, ¿por qué he de morir?». Una repetición común adherida al mito del héroe es su finalidad redentora, la purificación, tabula rasa al fin de todo lo anterior. Su muerte trae un periodo de paz, una tregua según los Wachowski a su valiente manera o un yermo abrasado, recurriendo al ejemplo de ‘Breaking Bad’: la muerte es otra forma de libertad, imposibilitando ser esclavizado por los medios del hombre. De ahí que la religión haya mantenido durante milenios su potestad y su capacidad de seducir e infundir miedo: vivir indecorosamente condenará nuestra alma para toda la eternidad, sin escapatoria, pues nadie puede huir del escrutinio de un ojo omnipresente. El Dios bíblico atiende además a otro interrogante: no hace distinción alguna entre bueno o muy bueno, aquél que merezca ser salvado vivirá en su Valhala perenne, mientras que el malvado será castigado si no se entrega a la fe atisbando un mínimo arrepentimiento.

Volvamos de nuevo al arráez idílico, el esquemático: un protagonista sacrificado es un mártir. Entendemos que un guionista recurre al fundamento básico del ethos diciendo «si he nacido para existir, ¿por qué he de morir?». Una repetición común adherida al mito del héroe es su finalidad redentora, la purificación, tabula rasa al fin de todo lo anterior. Su muerte trae un periodo de paz, una tregua según los Wachowski a su valiente manera o un yermo abrasado, recurriendo al ejemplo de ‘Breaking Bad’: la muerte es otra forma de libertad, imposibilitando ser esclavizado por los medios del hombre. De ahí que la religión haya mantenido durante milenios su potestad y su capacidad de seducir e infundir miedo: vivir indecorosamente condenará nuestra alma para toda la eternidad, sin escapatoria, pues nadie puede huir del escrutinio de un ojo omnipresente. El Dios bíblico atiende además a otro interrogante: no hace distinción alguna entre bueno o muy bueno, aquél que merezca ser salvado vivirá en su Valhala perenne, mientras que el malvado será castigado si no se entrega a la fe atisbando un mínimo arrepentimiento.

Erróneamente, la muerte del protagonista se asocia a la anulación del canon: si perdemos al padre, sobre el que se sostiene el andamiaje de una trama, andaremos desamparados, tendremos la percepción de no saber hacia dónde dirigirnos. El videojuego moderno teme a esa sensación, esmerándose en guiar sobre raíles cualquier perfil de jugador en pos de evitar frustraciones o tapones en secciones concretas. Entenderán entonces que convertirnos en héroes es el camino fácil, un truco empático, y convertirnos en mártir un escollo que muchas veces anula el discurso servido durante toda la partida. En ‘Spec Ops: The Line’, el protagonista puede elegir entre suicidarse, sobrevivir y morir más adelante a manos de sus propios compañeros, sobrevivir a la muerte acabando con todo hombre en pie, o entregarse a nuestra destrucción moral y psíquica y autoengañarnos en una suerte de sumisión, exponiéndonos al consejo de guerra, el psiquiátrico o la oportunidad redentora. Es habitual castigar al juego por la primera parte del discurso —matar es malo, aunque disfrutemos de la bacanal homicida— mientras que su clave reside en ese punto de no retorno donde debemos decidir nuestro puesto: héroes o antihéroes, nunca mártires.

El considerado verdadero final en ‘The Swapper’ juguetea con una idea muchas veces expuesta: hemos servido a una causa mayor —o a nuestro propio designio— y ya no tenemos nada que hacer en este mundo; nuestra consciencia por tanto se une a un espacio indeterminado y eterno, como aquel gigantesco océano protoplasmático que componía el planeta Solaris, en la novela homónima de Stanislaw Lem. Esta vaciedad, desprenderse de la vaina corpórea para entregarnos a un pensamiento-continente (la tradicional mente colmena de la ciencia ficción) contrasta directamente con la mitología del káiser único: ha venido a salvar el mundo, a corregir el mundo, a perdurar sobre una estatua broncínea para cuando las generaciones venideras hayan olvidado sus gestas. Este caudillo literario es un hombre elevado por medios propios, aquél que anda el camino marcado y lo supera pese a las trabas, escribiendo la historia bajo sus pies. Sus valores son idealizaciones, un ejemplo de victoria por encima de la derrota carnal. Curiosamente, contrastando con nuestro literato patrio Pedro Salinas, me encontré en la reafirmación de que el héroe cada vez adquiere menos peso dentro de la literatura, pasando del inmortal semidios de las primeras epopeyas, al guerrero medieval en sus distintas encarnaciones, el esforzado hombre seglar que sobrevive a sí mismo, hasta el antihéroe no pocas veces accidental del último siglo, heredero directo de la novela picaresca española.

El héroe, por tanto, convive la mayoría de las veces con el deseo infantil del poder, el complejo de inferioridad saneado con un «¿quién es el niño más guapo del cole?». Debemos, por tanto, asesinar al héroe conceptual, no al verdadero. No en vano se dice con frecuencia que cada vez quedan menos iconos, o menos espejos reflectantes con los que compararse. Y el videojuego parte con una ventaja seminal: en su diseño está la posibilidad de conducirnos hacia un estado emocional mucho más puro de éxito, derrota o perpetuidad, pues somos nosotros siempre los protagonistas directos —o indirectos— de la acción, y los primeros en sentir la reacción de la misma. Aunque tal vez, cuando realidad y ficción se equiparen, siendo testigos y mártires de nuestras propias decisiones, pasemos a jugar otro juego: el juego de la vida.

¡Nos hemos mudado!

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

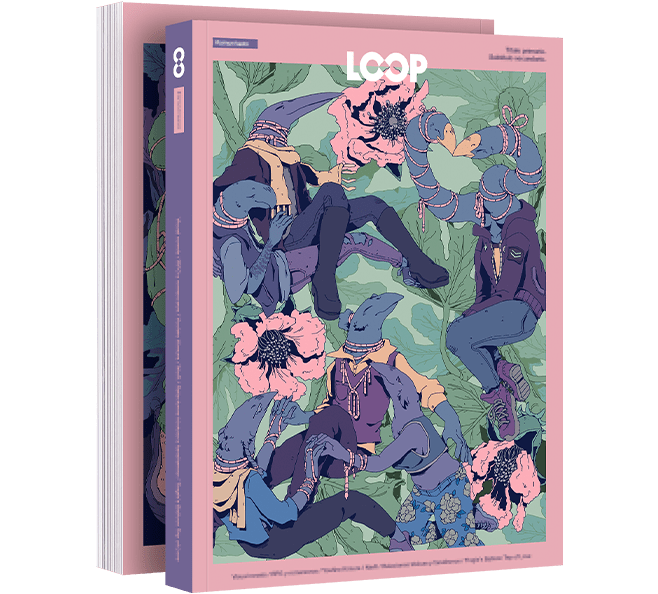

Entra en el LOOP