por Juanma García

4 noviembre, 2015

‘The Stanley Parable’ nació como un proyecto al que plantar cara al narrador según las palabras que dijo Davey Wreden, su creador. Según él, sus principales opciones pasaban por crear un videojuego basado en la pregunta de por qué la gente juega a videojuegos. Pero una cosa llevó a la otra y pensó que sería mucho más reconfortante dominar la mente del jugador y hacer creer que éste ha salido ganando cuando no es así. El caso es que cuando me puse a experimentar con el videojuego, me di cuenta de que mi pasado estaba presente en todo momento.

Una vez fui un empleado esclavizado ante la pantalla de un ordenador, durante las horas que me ordenaba una hoja en blanco llamada contrato y que yo, falto de dinero y con muchas ganas de invertir el tiempo en lo profesional, decidí firmar. Partiendo de la base de que ya un papelito manda más que tú en toda la empresa, ya sientes que has empezado correctamente tu trabajo y que estás dispuesto a comerte el mundo; eso sí, a base de esfuerzo y un par de hostias.

Teclear durante todo el día laboral —de algo realmente soporífero— no es un ejercicio que precisamente anime o permita al empleado lanzarse al estrellato: como mucho, te enseña a escribir mejor… y a veces ni eso, como pueden comprobar. Os podéis imaginar, habiendo leído hasta aquí, lo divertido que me parecía golpear esas teclas sucias y grises mientras soñaba con que me cambiaran aquel teclado donde el enter se clavaba y la coma se resistía a ir bien. No sabéis lo frustrante que puede ser tener esas dos teclas de enemigas en un trabajo.

‘The Stanley Parable’ me recuerda a mis días de oficina, esos días donde soñaba con algo que cambiara la monotonía y me empujara a vivir una aventura dentro de los terrenos personal y profesional. Stanley en el videojuego es mi yo durante aquella época, un empleado más que constantemente golpea teclas para cobrar un mísero sueldo con el que cubrir sus caprichos, su propaganda social frente a las amistades o la familia, y ser al fin y al cabo un hombre hecho y derecho. Stanley es como tú o como yo, un currito más al que explotan día a día. Pero no hay que confundir una cosa, para Stanley su trabajo era apasionante y en cambio yo lo aborrecía con toda mi alma cada día que pasaba, no podía dejar de soñar con un billete de lotería con el que escapar de ese lugar. A diferencia de él, yo no tenía talento para encontrar divertido algo tan monótono: necesitaba algo de acción, algún giro de los acontecimientos.

Soñé con el día en que esa oficina se transformara en una aventura para mí, donde alguien dijera «eh tú, el nuevo, ven un momento que necesito que me hagas un recado». Ya podía ser que llevara el café a los jefes gordos, que le preguntara a la secretaria qué cita tenía mi superior el lunes a las cuatro de la tarde, o que si podía comprar un paquete de tabaco en el bar de enfrente, pero necesitaba algo para cambiar la monotonía. Necesitaba ese impulso que me dijera que, aunque seguía siendo una pequeña hez en un oficina llena de grandes heces, por lo menos podía mancharme de una forma distinta a la que me tenían acostumbrado, y creedme, bastante podría ser para lo que hacía.

Al estúpido de Stanley se le ocurrió estructurar una paranoia mental en su trabajo y, basándose en los principios de aventura que él tenía puestos sobre su atormentada cabeza, decidió que la oficina se quedara desierta, sin un alma con la que hablar y con una voz en su cabeza que le transmitía directrices para volver al mundo real y, por ende, recuperar su amado trabajo. Stanley no se había dado cuenta, pero había creado su propio paraíso terrenal para gente como tú y como yo, y un infierno personal para gente como él, que no puede vivir muy lejos de su trabajo porque lo ama.

Por las decisiones que va relatando el juego, la misantropía oficinista —y no tan oficinista— de Stanley también está presente y, por lo tanto, a él le gustaría ver a sus compañeros y a su jefe desaparecer para que le dejaran en paz con su vida, con su amado ordenador y su patética función de golpear teclas. Cuando se ve en un mundo sin gente, Stanley siente paz, sosiego, por fin puede estar a solas con su ordenador; pero entonces sucede que, como en todas las cosas que parecen salir bien, siempre hay algún minúsculo fallo para romper las reglas de la felicidad. Así pues, nuestro protagonista se había quedado sin gente, y lo que era más importante, sin ordenador, y obviamente a eso no iba a renunciar. Con la esperanza de volver a ser él mismo, se levantó de la silla y luchó por la vida de su preciada herramienta tecnológica; aunque no lo pareciera, él se había convertido en un esclavo de la tecnología.

Ojalá me hubiera ocurrido a mí. Ojalá ese ordenador hubiera reventado. Ojalá hubiera desaparecido todo el mundo en mi oficina y me hubiera podido ir a casa para rascarme la zona baja de la cintura pensando en lo bonito que era estar cobrando dinero de un ente fantasmal. Como tal, las oficinas son así. Te tomas un café con tus compañeros, sonríes con cara de imbécil y cuando no están cambias tu cara y dices «por fin se ha ido, se acabaron las historias acerca de que sus hijos han pasado ya la varicela y que su abuela, la pobre, anda medio moribunda». Das un sorbo más al café, maldices otra vez la pesadez de tus compañeros con temas que no te importan, y voilá, de vuelta al trabajo.

Ojalá me hubiera ocurrido a mí. Ojalá ese ordenador hubiera reventado. Ojalá hubiera desaparecido todo el mundo en mi oficina y me hubiera podido ir a casa para rascarme la zona baja de la cintura pensando en lo bonito que era estar cobrando dinero de un ente fantasmal. Como tal, las oficinas son así. Te tomas un café con tus compañeros, sonríes con cara de imbécil y cuando no están cambias tu cara y dices «por fin se ha ido, se acabaron las historias acerca de que sus hijos han pasado ya la varicela y que su abuela, la pobre, anda medio moribunda». Das un sorbo más al café, maldices otra vez la pesadez de tus compañeros con temas que no te importan, y voilá, de vuelta al trabajo.

Todo ese estrés constante por hacer su trabajo obliga a cualquier persona a tensar sus lazos con lo que le une a su vida personal; una esposa, unos hijos, un perro, un espacio donde liberar el malestar. La vida de Stanley se va como el humo del último cigarro, como el sorbo final de la última jarra de cerveza: su mujer no le va a esperar toda su vida, y así, Stanley deberá algún día liberarse de esas cadenas laborales y fijarse más en otras cosas para empezar a vivir. Pero siempre resulta que no, que está preparado para ser su antiguo yo una, y otra, y otra vez, sin cansarse.

Tanto tú como yo sabemos que, a diferencia de nuestro humilde protagonista, una oficina no puede guardar más secretos de los que pueda tener entre manos el jefe. No llegas a una sala gigante con quinientas pantallas en las que a través de una cámara vigilan a los empleados, ni una voz te dicta órdenes para llegar al supuesto paraíso, pero sí es verdad que todos tenemos en nuestra oficina esa sala que no sabes a dónde conduce.

Quién sabe, lo mismo detrás de esa puerta se guarda el secreto que impide que sustituyan ese teclado escacharrado de tu ordenador.

¡Nos hemos mudado!

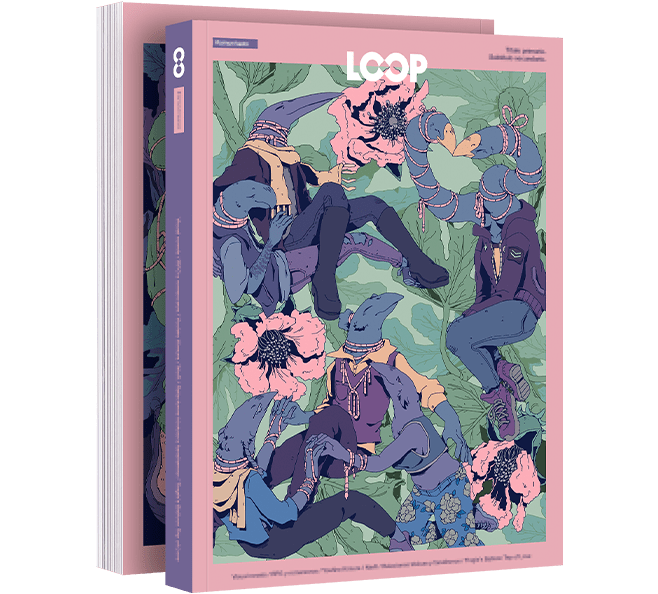

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

Entra en el LOOP