por Alejandro Patiño

2 diciembre, 2015

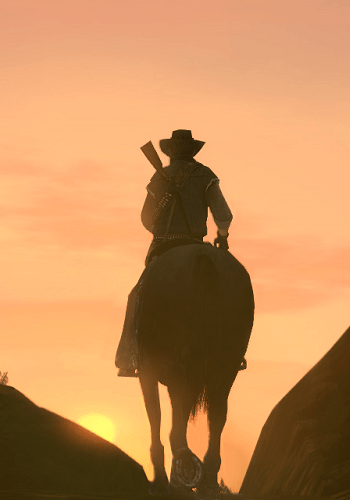

Una despedida incómoda en el saloon, el ruido sordo de un disparo a la salida y una nube de polvo tras los cascos de mi caballo. Salgo de Armadillo a medianoche, la luna brillante: una mancha blanca y enorme recortada sobre el despejado cielo del desierto. Su perfecta circunferencia me recuerda las redondas ubres de la maldita furcia que ha pasado la última hora cabalgándome. El hedor a sexo sucio y sordidez me sube de la entrepierna, mezclándose con el rancio aroma del cuero gastado y sudado del chaleco.

Debido al incidente con la marrana de perfecto trasero, voy a tener que pasar la noche al raso. Aligero el paso a mi caballo en el sitio que mejor me ha parecido. Mi cabeza, embotada por la rubia destilación a la que en Armadillo llaman whisky, no se ha percatado de que es un lugar tan bueno para acampar como cualquier otro recorrido en la última media hora. En mitad de la nada me detengo y me dejo caer del caballo, con la resignada resolución del que sabe que está demasiado borracho como para bajarse como una persona.

Una vez me levanto, hago una hoguera con los mecánicos movimientos del que ha pasado más años durmiendo al raso que en mullidos colchones de lana vieja. Saco de las alforjas esa botella que me quedó de ayer. «¡Maldita sea!», exclamo. «¡Está vacía!». La lanzo lo más lejos que puedo y escucho a alguna alimaña correr asustada. «Malditos armadillos» —pienso— y escupo al suelo al tiempo que busco en mi cinto mi bolsita de tabaco. Agarro un buen puñado y me lo meto en la boca, masticándolo lenta y acompasadamente, extrayéndole ese amargo y reconfortante sabor que siempre me relaja. Mientras tanto, me lío un cigarro gordo y panchudo, como la viciosa posadera cuarentona que me desvirgó a los trece años. Cigarro liado, escupo el tabaco al suelo y me lo enciendo agarrando un palito de la hoguera. De nuevo me dirijo a las alforjas, y saco una foto del maldito bastardo hijo de chacal al que me han encargado eliminar: un tal John Marston. Se dice que merodea por Armadillo tratando de pasar desapercibido.

Una vez me levanto, hago una hoguera con los mecánicos movimientos del que ha pasado más años durmiendo al raso que en mullidos colchones de lana vieja. Saco de las alforjas esa botella que me quedó de ayer. «¡Maldita sea!», exclamo. «¡Está vacía!». La lanzo lo más lejos que puedo y escucho a alguna alimaña correr asustada. «Malditos armadillos» —pienso— y escupo al suelo al tiempo que busco en mi cinto mi bolsita de tabaco. Agarro un buen puñado y me lo meto en la boca, masticándolo lenta y acompasadamente, extrayéndole ese amargo y reconfortante sabor que siempre me relaja. Mientras tanto, me lío un cigarro gordo y panchudo, como la viciosa posadera cuarentona que me desvirgó a los trece años. Cigarro liado, escupo el tabaco al suelo y me lo enciendo agarrando un palito de la hoguera. De nuevo me dirijo a las alforjas, y saco una foto del maldito bastardo hijo de chacal al que me han encargado eliminar: un tal John Marston. Se dice que merodea por Armadillo tratando de pasar desapercibido.

Cuando me doy cuenta, noto el brillo del sol en mis ojos y despierto con un terrible dolor de cabeza. Por la posición del sol intuyo que es mediodía, y espero que el turbio asunto de la prematura muerte de una prostituta ya se habrá olvidado en una ciudad de mala muerte como Armadillo. Ensillo mi caballo y me pongo rumbo a la susodicha, tratando de encontrar al tal John Marston, un hijo de mala madre que llenó de plomo a toda la guarida de las minas hace menos de una semana. Nada más llegar decido aclarar el gaznate con un chorrito de whisky barato, así que me dirijo a la posada, y allí encuentro al maldito Marston. Encaja perfectamente en el dibujo del cartel Wanted.

Me dirijo hacia su posición en la barra con la mano en la pistola, listo para desenfundar. Sin embargo, antes de llegar, Marston se gira y me lanza una copa vacía a la cara. ¡Me lo advirtieron! Este hijo de mala madre es un diablo. No tengo tiempo para sacar la pistola y Marston ya me apunta, sus ojos clavados en los míos como puñales. Lo siguiente que vislumbro a través de mi mirada ensangrentada es el ala de su estúpido sombrero, sucio y raído por el árido viento del desierto. No me mira cuando me habla. Tan sólo dice que me esperaba. Escupe al suelo en un gesto mezcla de desidia y aire de grandeza. Enfoca su pistola hacia mi cara. Rezo lo que sé. ¡Bang!

¡Nos hemos mudado!

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

Entra en el LOOP