por Fernando Conde

12 julio, 2018

Después de varios textos hablando del arcade del rancio, de pantallas de brillantes colores con olor tabaquil y ambiente cetrino y de pistas como que mis compañeros de GameReport pongan los ojos en blanco cuando oyen hablar de muebles de melamina con quemaduras de cigarrillos, he empezado a sospechar que no estaba siendo justo con el mundillo; si bien mi relación con los arcades en la España de los ochenta tuvo lugar, mayoritariamente, en aquellos entornos poco glamurosos, no podemos dejar de lado los lugares estrella para disfrutar de aquellos artefactos, más popularmente conocidos como “salas de máquinas” ─y luego, como “recreativos”─.

Estoy hablando, por supuesto, no de las salas de barrio (grandes exponentes de la cultura del arcade Ducados en paquete blando), sino de los top: aquellas salas situadas en el centro de algunas ciudades. Sí, en el centro; al fin y al cabo, antes de los ochenta no había centros comerciales en España ─si excluimos un puñado de hipermercados─ y fue en los ochenta cuando empezaron a aparecer los primeros. Hablo, como decía, de estos centros top que tenían el espacio necesario y la afluencia de público suficiente para justificar la instalación de alguna de las joyas de la corona: Aquellos con versión sitdown y cabinas personalizadas a la experiencia.

Estoy hablando, por supuesto, no de las salas de barrio (grandes exponentes de la cultura del arcade Ducados en paquete blando), sino de los top: aquellas salas situadas en el centro de algunas ciudades. Sí, en el centro; al fin y al cabo, antes de los ochenta no había centros comerciales en España ─si excluimos un puñado de hipermercados─ y fue en los ochenta cuando empezaron a aparecer los primeros. Hablo, como decía, de estos centros top que tenían el espacio necesario y la afluencia de público suficiente para justificar la instalación de alguna de las joyas de la corona: Aquellos con versión sitdown y cabinas personalizadas a la experiencia.

Aquellos juguetes podían ser auténticas rides de parque de atracciones y sin duda de ellas hablaremos a fondo, pero si hay una que recuerde con especial cariño es ‘Steel Talons’. Pongámonos en perspectiva: llegabas a la sala de máquinas con tus veinte duros, capaces de proporcionarte una tarde entera de diversión ─cuatro partidas y una gran cantidad de tiempo pajareando y decidiendo en qué gastar cada moneda─ y te encontrabas aquello.

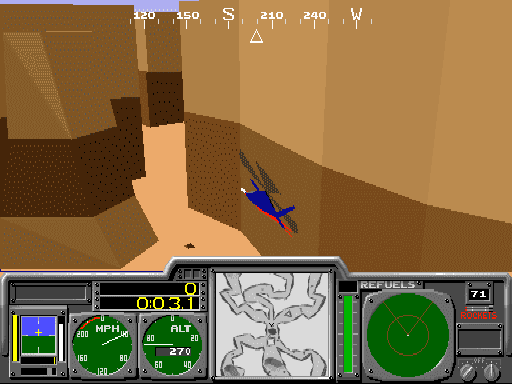

Aquello era una maldita cabina de helicóptero. Acabábamos de estrenar la década de los noventa y los arcades ya podían ser cosas muy serias, pero aquello ─especialmente a los impresionables ojos de la época─ parecía una simulación de grado militar. Con su palanca de control del cíclico como la de los helicópteros, con sus pedales de guiñada, su palanca de colectivo y sus gráficos 3D. Y una especie de aspirador de monedas de cien pesetas que hacía que te ventilases tu tarde de vicio en una partida que apenas llegaba, en muchas ocasiones, ni a los cinco minutos.

Pero claro, te daba igual. Te sentabas, metías tu pequeña fortuna, seleccionabas en el menú y empezabas a jugar. Y ahí estabas, dentro de un helicóptero de combate, mirando por la ventana frontal de la cabina a través de la cual, en gráficos 3D, sólidos y fluidos ─año 1991, damas y caballeros, más de un año antes del ‘Virtua Racing’ de Sega─. Pero me lío y no debería, porque estoy tratando de aprender a usar esos exóticos controles y ajustar la altitud, y por la cabina se ve un mundo enorme con relieve y carreteras, que se mueve bastante rápido. Y además, algo acaba de darme.

No, no lo digo en plan «me han dado, mira, lo pone ahí en la pantalla». Algo acaba de golpearme, de verdad, con un sonido alarmantemente fuerte y metálico que he sentido como un martillazo: que me han dado a mí, vamos. Y aquí vuelve. Múltiples martillazos, fuertes y secos, que me llegan a la columna a través del asiento, mientras la palabra «DAMAGED» parpadea en la pantalla y empiezo a acordarme del santoral sin intención piadosa alguna: la pantalla está llena de las estelas de proyectiles trazadores.

A la fuerza ahorcan y la necesidad aguza el ingenio, así que consigo encarar la fuente de los golpes, que resulta ser un cañón antiaéreo. A lo mejor no lo hubiese visto si no fuese porque una mira reticulada me lo destaca claramente en el escenario y, cuando lo enfrento con ansia vengadora, una mira roja cruzada hace saltar mi reflejo de gatillo y me permite experimentar las delicias de un cañón de 30 mm apuntado por radar, que dirige los proyectiles con precisión y me regala una satisfactoria explosión con muchas piezas volando por los aires. Estoy totalmente seguro de que cuando empujaba el mando del colectivo y mi helicóptero rugía acelerando en busca del siguiente objetivo yo emitía ruiditos inconscientes de placer, afortunadamente inaudibles en medio del estruendo que armaba aquella máquina infernal.

En realidad ‘Steel Talons’ no era mucho más que un matamarcianos, un jueguecito en el que sólo debías ir progresando por sus catorce fases a base de destruir a los enemigos y evitar que te diesen sus disparos ─que nos restaban combustible, disponiendo de tres vidas, perdón, repostajes─, racionando nuestros misiles y repartiendo generosamente munición de cañón. Cambiarían los colores de los escenarios, sería más de día o más de noche y los enemigos serían cada vez más insidiosos, más cabrones, pero no era más que la fórmula tradicional del shoot ‘em up magistralmente vestida en un alarde tecnológico cuyos gráficos hoy nos pueden resultar cómicamente simplones, pero que provocaban un gran efecto en el público de principios de los noventa.

Aquella proeza técnica se conseguía con un hardware compuesto de cuatro placas apiladas, con la magistral combinación de un Motorola 68010 haciendo de director de orquesta ─no muy diferente de lo que cargaban ya por la época amigas y ataris de 16 bits─, medio mega de memoria de video y, haciendo de mulo de carga para los cálculos 3D necesarios, un procesador ADSP-2101; en realidad, un procesador de señales magistralmente programado para la ocasión.

Cosas, en todo caso, secundarias a la magia. Y la magia era que, tras tres o cuatro minutos sentado en medio de aquella pila de quincallería que se había tragado en un suspiro una porción importante de tu asignación semanal, te levantabas y salías satisfecho de tu inversión y andando como un Top Gun (que era más fácil entonces porque teníamos la peli muy fresca). Y mientras andabas pensabas si pulirte otros veinte pavos o dejarlo, mejor, para el siguiente fin de semana.

¡Nos hemos mudado!

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

Entra en el LOOP