por Jonathan Prat

27 febrero, 2017

Esta ciudad solía palpitar con energía. Era sucia y peligrosa pero vital y extraordinaria. Ahora es diferente. Al principio los cambios fueron lentos, muchos ni los percibieron y los aceptaron sin más. Eligieron lo más fácil, pero no todos. Y a los que no se conformaron los marginaron, los criminalizaron y ahora son nuestros clientes. Nos hacemos llamar runners. Existimos en el límite entre apariencia y realidad: el filo del espejo. Evitamos los problemas, la atención y los polis no nos molestan. Los runners vemos la ciudad de otra forma. Vemos el flujo. Los tejados son caminos y los conductos posibilidades y vías de escape. El flujo nos hace seguir corriendo, seguir con vida.

Hace ocho años que aprendí parkour. En realidad, fue hace algunos más, pero qué importan ahora las cruzadas o la antigua Persia. ¿Se acuerdan? La ciudad, blanca y pulcra, fue nuestro cajón de arena. Zancada larga, salto, rodar y seguir corriendo. Tac, tac, tac, la pared se acaba y aquella tubería parece inalcanzable. Pero no lo es. Mis ojos saltaban de objeto en objeto trazando rutas de color rojo a velocidad de vértigo. Procesos mentales en lo que dura un chispazo. ¿Me apoyo en ese conducto o me deslizo por debajo? ¿Salto la valla o trepo el muro? Arriba. Derecha. Abajo. Derecha otra vez. Y sin darme cuenta he llegado a mi destino.

Pero algo ha cambiado en mi vuelta a la ciudad de Glass. Al principio no me percaté, claro. Conforme llegaba todo parecía en orden. Su impoluta fachada de cristal brillaba como si la acabaran de pulir. Los tejados parecían recién construidos. La ciudad relucía como nunca. Y además había crecido. Me crují los dedos, estiré las piernas y suspiré con fuerza. Las primeras carreras fueron como volver al pasado envuelto en el calor de lo bueno conocido. Sin embargo, esa sensación no duró demasiado. La ciudad se empeñaba en distraerme. En poner cosas entre el flujo y yo. Quería correr y sentirme libre, pero una bola luminosa me intentaba desviar del camino. Indicadores. Señores y señoras de traje en azoteas llamando mi atención. Pero yo sólo quería correr. Me repetía una y otra vez para mis adentros las palabras con las que abría este texto. Como un mantra místico. Palabras que Faith pronunciaba al principio del primer ‘Mirror’s Edge’. Pero la ciudad me devolvía un eco extraño. Hueco. Vacío. Impersonal.

Llevaba ocho años deseando volver a Glass. Las primeras noticias cuando se anunció la secuela de ‘Mirror’s Edge’ apuntaban maneras. La estética se mantenía intacta. La protagonista, también. En una decisión de diseño consecuente con la filosofía del juego, se prescindía de dejar al jugador manejar armas, algo que en el original se sentía fuera de lugar. Todo sería parkour y artes marciales. ¿Qué podía salir mal? Todo lo demás, parece ser. Incautos de nosotros, no supimos ver que ‘Mirror’s Edge Catalyst’ iba a ser hijo de su tiempo. Un niño malcriado al que se le ha permitido coger todos los malos vicios que ha visto a su alrededor. Un niño muy guapo y bien vestido, eso sí. Pero que en el cole le quita la merienda al indefenso porque «es lo que hacen todos».

‘Mirror’s Edge Catalyst’ no es sólo una mala secuela, sino que cuesta decir que es una continuación o, dentro risas enlatadas, un reinicio. No se contenta con no mejorar a su antecesor en prácticamente nada, sino que decide enterrar todo lo que aquél construyó sobre sublimes cimientos bajo toneladas de distracciones. Me cuesta retener en mi cabeza la lista completa de sinsentidos, pero intentaré hacer un esfuerzo. Y es que, cuando digo que adquiere todos los vicios de la industria del videojuego, no es baladí. Tenemos ante nosotros una radiografía precisa de todos los elementos que pueden destrozar una experiencia de juego por el mero hecho de incluirlos sin un mínimo de reflexión. No se trata tanto de elementos a evitar per se, sino de si encajan con el alma del título. En el juego podemos encontrarnos varios tipos de coleccionables: desde unos chips que debemos arrancar de unas cajas no recuerdo con qué función, hasta unas bolas brillantes flotantes que, creo, son filtraciones de datos de la ciudad. También tenemos grabaciones de audio, claro. Diseminadas por la ciudad y en los sitios más inverosímiles, encontraremos grabadoras que nos permitirán escuchar testimonios de ciudadanos de la ciudad de Glass. Ciudadanos que no conocemos ni conoceremos, por lo que sus historias no podrán importarnos menos. ¿Pero qué juego actual no tiene audios? Era necesario.

Vuelven los maletines ocultos, que ya en el original no tenían demasiado sentido, pero al menos no estorbaban demasiado. Aquí son sólo una losa más a la espalda. A éstos se unen documentos ocultos en forma de tubo portafolios que nos desbloquearán más información sobre los habitantes de la ciudad. Y esto sólo acaba de empezar. Al realizar ciertas misiones, desbloquearemos tags y emblemas de corredor para personalizar nuestro perfil. Este avatar se mostrará en las distintas pantallas y carteles luminosos que podremos hackear por la ciudad y que, si lo hacemos, pasará a mostrarse en las partidas de nuestros amigos. Otra funcionalidad multijugador da a los jugadores la posibilidad de crear desafíos que verás reflejados en tu partida. Aquí y allá veremos círculos rojos con el nombre de un desconocido invitándonos a deternernos de nuevo, esta vez a competir con él. Y como está claro que todo esto es mucha información, era necesario reflejarla en un mapa à la Ubisoft. Si bien nos libramos de la miniatura del mismo en el HUD, al abrirlo nos encontraremos la ciudad hasta arriba de iconos, con todas las tareas insulsas e intrascendentes que aún no hemos completado.

En EA DICE estaban tan ocupados pensando cómo podían introducir dichos elementos en el juego que no se pararon a pensar si debían hacerlo

Seguimos. Como era necesario introducir un mundo abierto —porque todo buen videojuego actual ha de ser de mundo abierto—, la ciudad está sembrada con gente que nos da misiones. Lo que de primeras suena intrascendente se convierte en ridículo cuando, en la decimotercera planta de un edificio en construcción, encontramos a un señor elegante como un pincel con un vial de exquisitas ostras que nos pide que entreguemos a su novia unas cuantas terrazas más allá. Si desechamos el sinsentido de la razón por la que ese señor está ahí, nos encontramos con que podemos estar horas, días en la historia del juego, y ese señor permanecerá ahí, impasible, esperando a que entreguemos sus putas ostras. En un momento dado, una mujer me pedía que llevase un vial con una vacuna a un médico, bata y mascarilla incluidas, que me esperaba en un tejado perdido de la mano de Dios. La vacuna parecía importantísima, pero me negué. Sin embargo, la fuerza de voluntad de esa señora era encomiable. Entradas unas cuantas horas en el juego y bien avanzada la trama principal, esa señora seguía allí con la misma pose estoica, esperando mi carrera salvadora.

Hay más, claro. Para ampliar el repertorio de movimientos de Faith se nos da el gancho de rigor: lo que podría haber desembocado en una mecánica fantástica que potenciara nuestro fluir por la ciudad, como hiciera ‘Dying Light’, se convierte en un error más dado que sólo funciona en determinados puntos de la ciudad. Esto hace que se use en contadas ocasiones, y siempre relegándonos a un segundo plano hasta que termina la animación. Podremos potenciar dicho gancho para apartar planchas de construcción que nos tapan ciertos caminos, pero para hacerlo activaremos (de nuevo) una animación que detiene nuestra carrera en seco. Tenemos un árbol de habilidades que nos limitará los movimientos que ya sabíamos al comienzo de la entrega original para obligarnos a hacer caso a todo lo que he descrito anteriormente si queremos movernos con total libertad. ¡Hasta se han tomado la molestia de explicar y justificar el flujo! Lo que antes era una filosofía de vida de los corredores ahora es una banal consecuencia de un sistema de realidad aumentada. Adiós misticismo, hola tecnología. Ya no somos tan especiales.

Todo esto es lo que encontramos al poco de empezar. ¿Abrumados? Tenemos una ciudad enorme por la que correr. Somos runners, mensajeros al límite de la legalidad. Nuestra mayor virtud es la velocidad y el sigilo. Vamos de aquí para allá raudos y veloces sin ser detectados. Pero el juego nos obliga a desviarnos constantemente a recolectar todos estos elementos que parecieran emitir un pitido agudo que no permite avanzar con tranquilidad. Están fuera de lugar, y necesitas cogerlos para no volver a verlos más. Porque, de no hacerlo, siempre estarán ahí. Rompiendo el flujo. Es esa disonancia ludonarrativa entre lo que debería significar ser runner y lo que acabo haciendo como tal lo que hace ‘Mirror’s Edge Catalyst’ incómodo de jugar. Parafraseando al Doctor Ian Malcolm, en EA DICE estaban tan ocupados pensando cómo podían introducir dichos elementos en el juego que no se pararon a pensar si debían hacerlo.

Sin embargo, si conseguimos aislarnos de todo ese ruido y rascamos bajo todas esas capas de pintura innecesaria hay un corazón que late como hace ocho años. Todo lo que tiene que ver con los palabros ingleses que venimos oyendo en la nueva crítica de videojuegos es una delicia. El gameplay y el gamefeel nos harán sentir de nuevo la plasticidad y elegancia del parkour. Los gráficos de última generación no han devorado una estética que baila entre lo minimalista y lo aséptico, que nos deleita sin distraernos, y que tan bien funcionaba en su predecesor. El combate, aunque mejorable, nos permite ser consecuentes con nuestro personaje y hacer uso del escenario y nuestra agilidad para avanzar. Y el juego nos brinda un final abierto, lo que nos da la posibilidad de aferrarnos a la esperanza de que al tercer día (o en este caso al tercer intento) renacerá con fuerzas renovadas. Recordando la excelencia del primero y aprendiendo de los fallos del segundo.

‘Mirror’s Edge Catalyst’ es un engendro. Un pastiche irreal e incómodo. Un monstruo de Frankestein cosido a retazos que no encajan bien. Un niño probeta que ni tan siquiera sus padres tenían claro que querían en su vida. La representación videojuego mórfica del conformismo de la industria, si tal término existiese. Es una una cáscara hueca. Cristales rotos que no encajan. Y la ironía nos brinda que precisamente ese «catalizador» del que hace gala en el título es lo que le falta al juego. Una miríada de elementos inconexos entierra todo lo que el título quería ser haciendo que, al final, sea tan sólo una resplandeciente fachada. Una oportunidad desaprovechada. Un espejismo de cristal.

¡Nos hemos mudado!

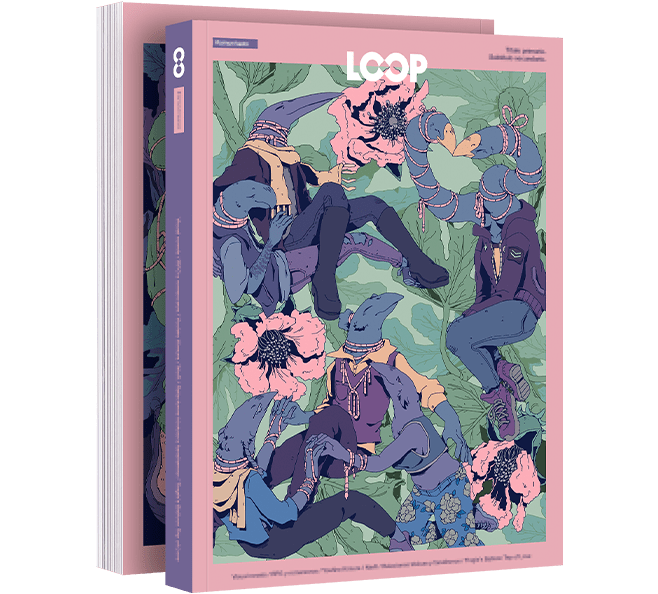

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

Entra en el LOOP