por Alejandro Patiño

4 mayo, 2015

Índice:

Capítulo 1: De Lindblum a Treno

Capítulo 2: Llegada a Treno

Todavía recuerdo la primera vez que las puertas de Treno se abrieron para mí. Yo era aún un muchacho, un pobre diablo sin oficio ni beneficio que malvivía en las peores calles de Lindblum. Mi mayor preocupación fue, las más de las veces, llenar la tripa, y aquellas ocasiones en que dormía cenado me las pasaba actuando —en sueños— en el gran Teatro Lope. Fantaseaba con cualquier papel pequeñito, por insignificante que fuera, en la maravillosa ‘Quiero ser un Moguri’, y debo añadir que un día estuvieron a punto de cogerme, pero finalmente…

Disculpad las locas divagaciones de un anciano. Os contaré cómo sucedió todo. La encontré pegada al poste de una farola, junto a las escaleras de aquella vieja estación en Lindblum. Habría jurado que se movió ligeramente justo cuando la toqué, pero lo cierto es que acababa de despertarme, y bien podría haber sido efecto de una de mis terribles jaquecas. Impulsado por algún motivo que no alcanzo a comprender, decidí echármela al bolsillo. Estaba mendigando unas monedas a la puerta de la cafetería cuando salieron dos tipos y se pararon a charlar frente a la entrada, antes de despedirse. Uno de ellos vestía raídos harapos, mientras que el otro portaba orgulloso una moderna chaqueta de chillón lino rojo con un sombrero de ala picudo, coronado éste por una lánguida pluma blanca. Muy a su pesar, el evidente lujo de sus ropajes no era capaz de ocultar ni sus toscos modales ni su porte pedestre.

—¡Como te lo estoy contando! —exclamaba, exaltado, el ordinario “caballero”, al tiempo que agarraba a su compañero, el harapiento mendigo, con excesiva familiaridad.

—¡Una maldita piedra pintada de negro! Cogida de la misma calle que pisamos, pulida un poco y pintada con hollín en mi propia casa. Esos nobles están locos. Basta con inventar una buena historia y puedes venderles cualquier nimiedad a precio desorbitado. ¡Imagínate! La materia oscura; el cálculo del riñón de un terrible monstruo llamado «Cometierra». ¡Jajaja! Hasta me dieron un título y una hacienda en la ciudad a cambio de una piedra de la calle. En la subasta de Treno están todos chalados.

¿Será verdad que en la subasta de Treno están todos locos?

Fue la segunda vez que había oído hablar de la ciudad de Treno, pero en aquel entonces no recordaba la primera. Me grabé el nombre de Treno en mi cabezota llena de liendres y resolví inventar una historia sobre cualquier objeto que encontrara. Entonces, me llevé la mano al bolsillo y me dí cuenta. Esa cola de rata que había encontrado junto a la estación, adherida en parte a la farola por efecto del calor estival, era el objeto que necesitaba.

Pasé todo el día inventando una historia. Mis conocimientos de teatro me ayudaron en mi tarea. Tenía que tratarse de una historia sobre algo que atrajera a aquellas personas extravagantes que formaban parte de la nobleza. Los había visto en Lindblum, orgullosos de llamar la atención y pavonearse llevando un nivel de vida inalcanzable. Eran, no obstante, gente aburrida y estirada, que llevaban vidas sedentarias y vacías. Se me ocurrió que la historia tenía que hablar sobre aventuras, algo que ellos rara vez alcanzaban en sus grises existencias y que, por lo tanto, les llamaba la atención y les estimulaba.

El sol caía cuando tuve la historia lista, así que me recosté en el banco donde había estado observando el maravilloso crepúsculo de Lindblum, sus casas colgadas recibiendo los últimos rayos anaranjados de un día como cualquier otro, pero que acabaría marcando la diferencia. Había tomado una decisión, y estaba deseando que llegara el amanecer para partir —no sabía aún cómo— en dirección a Treno. El ansia y la incertidumbre me aguijoneaban el alma, y una punzada de hambre se me clavaba en lo hondo del estómago, impidiéndome un descanso que se antojaba más necesario que nunca. Desesperado, me llevé la mano al bolsillo. Al fin y al cabo, era lo único que tenía, y aquellos nobles no sabían de la longitud original de la preciada “reliquia”. «Venga», me dije, «sólo un mordisquito».

El sol caía cuando tuve la historia lista, así que me recosté en el banco donde había estado observando el maravilloso crepúsculo de Lindblum, sus casas colgadas recibiendo los últimos rayos anaranjados de un día como cualquier otro, pero que acabaría marcando la diferencia. Había tomado una decisión, y estaba deseando que llegara el amanecer para partir —no sabía aún cómo— en dirección a Treno. El ansia y la incertidumbre me aguijoneaban el alma, y una punzada de hambre se me clavaba en lo hondo del estómago, impidiéndome un descanso que se antojaba más necesario que nunca. Desesperado, me llevé la mano al bolsillo. Al fin y al cabo, era lo único que tenía, y aquellos nobles no sabían de la longitud original de la preciada “reliquia”. «Venga», me dije, «sólo un mordisquito».

Suavemente amanecía en los altos de la imperial Lindblum, el cielo azul intenso salpicado de rechonchas y enormes nubes de algodón. Un rayo de sol besaba, travieso, mi cara, y yo apretaba fuerte los ojos tratando de arrancarle al banco unos minutos más de descanso. De pronto, un delicioso olor impregnó mis fosas nasales: el aroma suave de sabrosa carne de Drabolik a la parrilla, bañada en la especiada salsa de tomate especialidad de Lindblum. Sólo podía tratarse de salchichas de Burmecia. Abrí los ojos y vi que un puesto se había instalado cerca del banco donde había estado durmiendo.

Fue entonces cuando un atolondrado niño pasó corriendo cerca de mí. Llevaba un enorme sombrero amarillento, y vestía una apretada gabardina azulada. Unos abultados bombachos y unos humildes pero gruesos zapatos le daban un aire chistoso. Al niño le perseguían otros cuatro que parecían tener malas intenciones. Al parecer, se metían con él por sus extrañas ropas e inocente apariencia. Más tarde sabría que querían robarle el dinero, ya que le habían visto con grandes cantidades de guiles al sacarlos para comprar una salchicha. Pude reconocer en la mirada de aquellos niños, al menos dos palmos mayores que el extravagante perseguido, la punzada del hambre. Yo también me había criado sintiendo esa presión constante en el pecho; la de no saber qué sería de uno mismo mañana. Decidí intervenir. Levantándome de golpe, me puse entre los famélicos niños y el huidizo jovenzuelo de desproporcionado sombrero. Al hacerlo, los muchachos salieron huyendo sin más, amenazando al pobre niño con volver a por él más tarde.

El pequeño tendría unos nueve años, y se escondía tras mi pierna. Parecía más bien agitado que realmente asustado. Me giré hacia él y me agaché para ponerme a su altura. Le coloqué bien el sombrero, y vi qué escondía su cara. El ala del sombrero y las altas solapas del cuello de la chaqueta no me impidieron ver unos ojos extraños, semejantes a dos amplios botones ovalados, de un amarillo antinatural y, aun así, innegablemente expresivos. El muchacho bajó la mirada al verme mirarle, con una mezcla de vergüenza y temor.

—Tranquilo, muchacho. ¿Por qué te perseguían esos zagales? —le pregunté apretándole el brazo para consolarle.

—Me vieron comprar una salchicha y se me tiraron encima —dijo señalando un bocadillo de salchicha que había en el suelo.

—Debes tener cuidado en este barrio, pequeño. Es peligroso.

Me quedé mirándole, fijamente. Sin duda era un niño poco común. Tenía un aire demasiado introvertido y esquivo.

—Mi nombre es Ayate. ¿Cómo te llamas, pequeño?

—Me llamo Vivi. Muchas gracias por la ayuda —dijo mirando al suelo y apretando fuerte ambos talones entre sí.

—Encantado, Vivi. —Me percaté entonces de lo delicado de su voz, lo acertado de su entonación y su perfecta dicción. Impensable en un niño de su edad. Mi estómago rugió hambriento.

—Ven, Ayate. Te invito a una salchicha.

No podía creer la suerte que había tenido de encontrar a Vivi. Estaba absolutamente hambriento

Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando aquel extraño joven dijo aquello. Iba a poder comer una salchicha de Burmecia. Vivi se acercó al puesto y sacó un monedero repleto de guiles. Entonces entendí por qué los muchachos habían querido aprovecharse de él. Compró dos salchichas y nos sentamos en el banco donde había estado dormitando. Mientras comíamos, mantuvimos algo parecido a una incómoda charla. El muchacho no era muy hablador, más bien parecía reservarse casi todo, pero pude arrancarle que estaba con unos amigos de paso en Lindblum. Entonces le expliqué que yo estaba buscando el modo de llegar hasta Treno.

—No hay problema, Ayate —dijo el niño levantando la vista de la salchicha, mirando al horizonte—. Se lo diré a Yitán. Seguro que podemos llevarte.

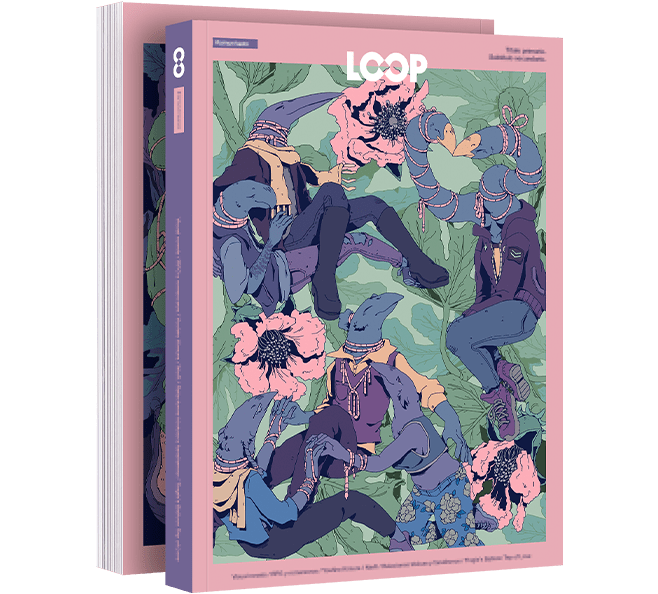

¡Nos hemos mudado!

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

Entra en el LOOP