por Israel Fernández

30 octubre, 2014

Una de las falacias más galopantes en torno a los videojuegos como cronómetro cultural es la siguiente: yo estaba ahí cuando sucedió aquello, (ergo) yo lo conozco mejor que tú. En otras disciplinas, si un adulto honrado con aliento limpio te dice que sólo ve cine en blanco y negro porque es mejor, argumentando que el lenguaje no ha avanzado un ápice, será como mínimo sermoneado porque, de alguna manera, no ha entendido bien que el arte no tiene caducidad, acaso fechas a pie de página adscritas a diferentes corrientes estilísticas. Pero en los videojuegos persiste una lacra, una imposición, donde el joven que descubre la obra digamos clásica nunca logrará entenderla del todo porque no estuvo ahí.

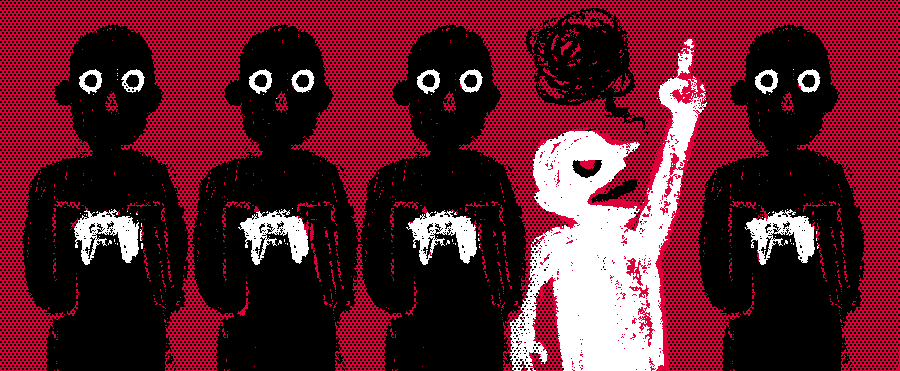

Quizá donde más perjudica esta impermeabilidad es en el rango de jugadores que creen haber entendido los tropos de un medio cuando apenas han recibido información sesgada del mismo. Leyendo el siguiente artículo del New Yorker, observé cómo Simon Parkin daba por sentado que hay un espectro de jugadores atrincherados desde una posición privilegiada —porque sí estuvieron ahí— donde no quieren que se altere el orden, donde los extraños que llegan con magufos para cambiar las reglas del juego simplemente les arrebatarían SUS juegos; una especie de censura venida desde instancias profanas. Y en ningún momento se habla de censura sino de “ahora en adelante, podríamos plantear alguna alternativa que huela un poco menos, ¿no?” Parece que esos cretinos no entienden que allá donde haya un nicho de consumo, se conformará un producto para abastecer su necesidad. Hablamos de mercado, bitches. Aquél que declama vestido de #Gamergate «venga-ya-por-favor no me roben mis legítimos gustos» casi siempre cita un puñado de títulos que se retroalimentan y conviven dentro de una estética común, pero no son mayoría. Sí, parecen mayoría, pero simplemente son los más ruidosos. Para defender algo primero deberían entenderlo y para entenderlo primero deberían conocerlo.

Lo fácil es bailar el agua a la corriente dominante o entonar cantos de sirena vacíos de contenido; porque coincidirán conmigo en que una opinión valorable no es igual a una opinión valiosa. Un señor de taitantos puede sentar cátedra desde su púlpito virtual argumentando que la industria se la están cargando los que vienen de fuera, máxime si son humanos de género femenino o estricta ausencia de barba, que su valor será idéntico a aquella lasaña que solo le gustaba al cocinero: llevas treinta años en el oficio, y llevas treinta años haciéndolo mal. Cerrar la puerta a creativos como David O’Reilly, Michalski o la propia Zoe Quinn es cerrar las puertas a una oferta más amplia por una cuestión de incomodidad. Me temo que defender la integridad del periodismo pasa antes por correr a gorrazos jueguitos que no salen de su zona de confort ni a tiros que a iniciar una investigación por filias personales. Porque al final los juegos los usamos para jugar —y para pensar—, no como objeto arrojadizo. Eso los chimpancés.

En esta sabana caníbal, el jugador vetusto posee el conocimiento adicional que le otorgó su deformada opinión adolescente disfrazada con capas y capas de fenómenos venideros para sentenciar que, sin lugar a réplica, lo suyo era lo mejor. Y no funciona así. Nuestro fandom parece el más corrosivo visto desde nuestra perspectiva, pero nada más lejos de la realidad. Ustedes recordarán cómo a finales del siglo XVIII los abolicionistas sabotearon embarcaciones de esclavos apelando a un sentido humano: nadie pertenece a nadie. Usualmente estos terroristas serían ahorcados junto con los rebeldes que no entendieran que su destino estaba dictado por el tamaño o densidad de sus melanosomas. Ustedes recordarán también cómo el sufragio femenino era poco menos que una utopía hace apenas setenta años. Los cambios requieren tiempo y comúnmente llevan de la mano revueltas de las facciones más conservadoras y temerosas. Pero, a diferencia de la libertad y el derecho a voto, dos realidades universales en nuestra sociedad moderna, los videojuegos no nos pertenecen. Sus dueños son sus creadores, aquéllos que podrán enfrentarse a la censura de un gobierno por arriesgar más de lo permitido o caer en ironías rayanas de ironía. ¿Violencia? Por supuesto. ¿Machismo? Evidentemente. Los videojuegos son otro espejo más de las realidades más urgentes. También son el catalizador de pulsiones subterráneas y el alambique que depura el ruido, por ello deben disponer de un radio de acción antes de ser coaccionados por leyes rancias. Evolucionarán cuando evolucionemos nosotros.

Tú estuviste allí, tú lo jugaste, está bien, pero simplemente recibías un fragmento de historia no necesariamente tan trascendental como tu nostalgia ajuicia, del que no sabías ni cómo operar, porque eras un crío. Y de ahí el siguiente punto: la edad REAL del #Gamergate son los quinceañeros. Fuera de los egos dolidos y el recelo canalla, simplemente quedan los párvulos que hacen virtualmente el gesto de la mamada empujando el carrillo con la lengua o el mete-saca del índice y el pulgar. Ahí tenemos un paralelismo límpido: dos espectros de jugadores igual de misóginos, unos cultural y otros explícitamente, pero igual de intolerantes e intransigentes, con una idéntica edad mental. La edad de una industria que va tan deprisa que la mitad de los giros le pillan con el pie cambiado y la misma edad de un consumidor que no es cliente, pero que genera suficiente eco como para ser tenido en cuenta. Y, si en cualquier sociedad elocuente y considerada ecuánime no se recurre al voto en menores de dieciocho, ¿por qué en los videojuegos sí? No hay nada más pernicioso y tramposo que creerse dueño de algo que, joven caucásico nacido orgullosamente en el nuevo siglo, recibes gracias a los avances de quienes desafiaron los convencionalismos en su era. Descubrir por Reddit algo así como «tolerancia cero a escritores feministas» es descubrir algo que no debería existir: el cavernícola que mató al hombre que estaba distraído pintando bisontes en las paredes de la cueva. Como aquél que pontifica sobre Dios desde su MacBook. Cómo van a ser los videojuegos arte, si quienes toman partido y dirigen la acción son el voto de la tercera edad y la intención de voto de los menores.

En cualquier caso, ya decía Séneca eso de los hombres aprenden mientras enseñan. Si queremos cambiar algo, más vale espabilar y colaborar. Si no, la minoría débil —y sin derechos— seremos nosotros.

¡Nos hemos mudado!

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

Entra en el LOOP

Gracias, Isra. Gracias, gracias, mil veces gracias. Has hablado sobre este sombrío tema mucho mejor de lo que yo podría haberlo hecho, y con mil veces menos bilis de la que me saldría a mí. Suerte con la manada de «leones marinos» que, sin duda, intentará acallarte al grito de «HOYGAN HUSTÉ NO LOA HENTENDIDO VIEN»: sé que serás capaz de lidiar con ellos sin problemas.