11 enero, 2017

En los albores de la Primera Guerra Mundial de Consolas, los batallones nintenderos, liderados por el inclemente general Mario, se habían hecho fuertes en las fértiles tierras niponas. El ejército insurgente de Sega, por su parte, suspiraba por un líder que agrupara a sus fieles y mostrara al mundo el poderío tecnológico de su flamante Master System. Un rostro reconocible, un adalid carismático: el soldado perfecto. Los ingenieros segueros, asentados en la base central de Tokio, aunaron esfuerzo, talento y altísimas dosis de creatividad… y de la sombra surgió un paladín.

Aunque no deja de ser obligado, contextualizar ‘Alex Kidd in Miracle World’ dentro de ese marco histórico que es la interminable persecución de Nintendo —contestación al envite que suponía ‘Super Mario Bros.’ y toda su casta mercantil— es, con toda seguridad, el más flaco favor que podemos hacerle. Fuera de éste, cualquier jugador libre de prejuicios que se acerque por primera vez al título más emblemático de Master System encontrará una obra fresquísima, capaz de dar más de una lección a muchos juegos de acción y plataformas actuales. El problema, pues, del debut de Alex no es el propio juego, nunca lo fue. Lo que de verdad hizo daño al predecesor de Sonic fue la ausencia de un legado digno, el olvido de Sega y el maltrato de una industria que le abandonó una vez el fontanero colorado se erigió vencedor en combate singular. En la actualidad, el salón-comedor de Mario está decorado con las cabezas de cuantos rivales osaron plantarle cara, pero en 1986 era visto como un simple vector emergente, una moda que sólo necesitaba un adversario decente para detener su ascenso. Alex Kidd sólo tuvo una oportunidad, pero nos dejó un juego que, visto desde la perspectiva adecuada, nos deja matices más interesantes y ambiciosos que los del gigante al que no derrotó.

Aunque no deja de ser obligado, contextualizar ‘Alex Kidd in Miracle World’ dentro de ese marco histórico que es la interminable persecución de Nintendo —contestación al envite que suponía ‘Super Mario Bros.’ y toda su casta mercantil— es, con toda seguridad, el más flaco favor que podemos hacerle. Fuera de éste, cualquier jugador libre de prejuicios que se acerque por primera vez al título más emblemático de Master System encontrará una obra fresquísima, capaz de dar más de una lección a muchos juegos de acción y plataformas actuales. El problema, pues, del debut de Alex no es el propio juego, nunca lo fue. Lo que de verdad hizo daño al predecesor de Sonic fue la ausencia de un legado digno, el olvido de Sega y el maltrato de una industria que le abandonó una vez el fontanero colorado se erigió vencedor en combate singular. En la actualidad, el salón-comedor de Mario está decorado con las cabezas de cuantos rivales osaron plantarle cara, pero en 1986 era visto como un simple vector emergente, una moda que sólo necesitaba un adversario decente para detener su ascenso. Alex Kidd sólo tuvo una oportunidad, pero nos dejó un juego que, visto desde la perspectiva adecuada, nos deja matices más interesantes y ambiciosos que los del gigante al que no derrotó.

Radaxian no es país para cuerdos

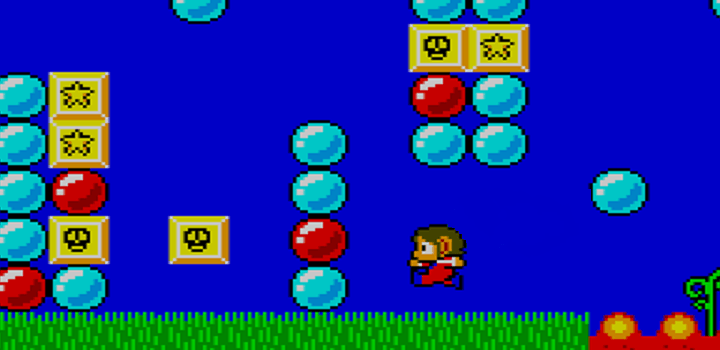

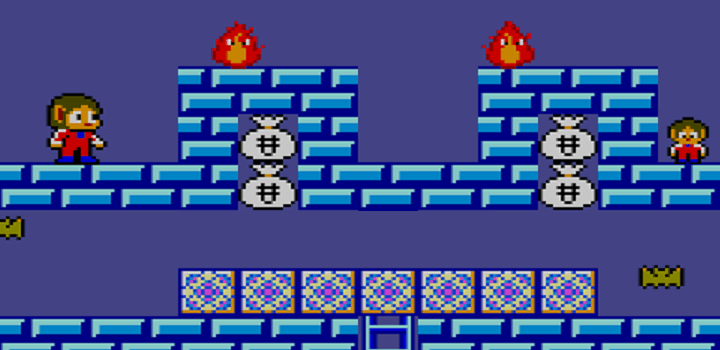

El lenguaje que maneja ‘Alex Kidd in Miracle World’ es mixto (difuso, si lo prefieren) pero justificado: el equipo dirigido por Kotaro Hayashida quiso dotar al entorno del ¿homínido? orejudo de constantes variaciones, demostrando creatividad, músculo y capacidad de sorpresa. El salto cede parte del protagonismo al golpeo, otorgando al bueno de Alex la capacidad de ampliar el tamaño de su puño gracias a una técnica que el manual de instrucciones tuvo a bien bautizar como shellcore. Los recursos más clásicos de los videojuegos están bien presentes: el rescate de la princesa, la salvación del mundo y el héroe solitario que se enfrenta a todo tipo de peligros sin apenas ayuda; pero ‘Alex Kidd’ se permite incisos locos entre tanto cliché, y lo mismo te planta batallas de piedra-papel-tijera a vida o muerte que te cuela parrafadas en cuadros de texto, como si la historia nos importara algo más que un pimiento.

Las tramas palaciegas del reino de Radaxian y sus alrededores se diluyen en favor de una jugabilidad que no entiende de parones ni de motivaciones, que absorbe los cinco sentidos. Los niveles lucen radiantes, llenos de color, usando con tino una paleta de tonos intensa a rabiar, con insinuaciones estéticas árabes más que obvias —una fórmula muy recurrente para representar un reino lejano, místico y milagroso— que en ocasiones se tornan incluso siniestras dentro de los márgenes de un juego pensado para niños, igual que sucede con el ‘Super Mario Bros. 2’ occidental. El apoyo musical de ocho bits se pega como unas lentejas en una olla vieja: persistente, marchoso y denso como las patillas del joven Alex. La banda sonora apenas supera los cinco minutos, pero no desmerece ninguna nota.

Un juego de saltar, y golpear, y disparar, y explorar, y…

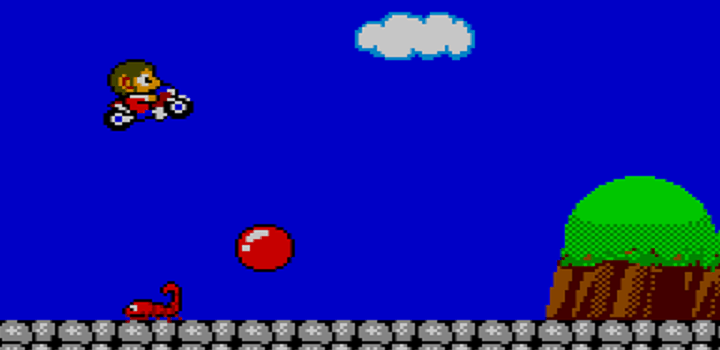

Mientras todo eso suena y acontece, el jugador asiste a una auténtica lección de desafío balanceado y exigente. Lo único que tienen en común cada uno los niveles es la ausencia de límite de tiempo y la capacidad de poner bocabajo todo lo aprendido en cuestión de segundos. En los alrededores de Radaxian se alternan fases verticales con acuáticas; se proveen helicópteros, lanchas y motocicletas tan rápidas que apenas permiten engrasar los reflejos; y se nos introduce en mazmorras tan grandes que perderse pasa a ser tan común como brincar. El alcance de nuestro puño, gigante como nuestra cabeza, es tan escaso como nuestra resistencia al dolor: un simple contacto significa decirle adiós a una vida, y despedirse de todas quiere decir volver a empezar el juego desde la casilla de salida. Llegar, por lo tanto, al último de los diecisiete niveles implica un aprendizaje progresivo que va más allá de la pura destreza, que requiere memorización, estrategia y un pelín de intuición. Hoy es muy común tener ideas felices al encararnos con un juego, pero a finales de los años 80 adivinar según qué cosas era prácticamente imposible.

‘Alex Kidd in Miracle World’ nunca buscó competir en el terreno de ‘Super Mario Bros.’ como sí hicieron otras obras de su tiempo, como los arcades ‘Wonder Boy’ o ‘Alex Kidd: The Lost Stars’ —segundo juego de la “serie”, gestado en paralelo a éste y alumbrado sólo unas semanas después—. Al contrario, ‘Miracle World’ cogió lo que le convenía de cada casa y lo superpuso sin miramientos, demostrando que se puede ser creativo trabajando sobre mecánicas heredadas. Antes que exprimir un modo de juego, se prefiere cambiar completamente de registro, aunque suponga descuidar por el camino algún aspecto técnico. Fastidia morir por culpa del delicado control o por un diseño puntualmente discutible (¡malditos pinchos acuáticos!), pero es una contraprestación razonable a cambio de poder atropellar escorpiones a bordo de nuestra moto sukopako o enfrentarnos a un esbirro con cara de mano justo antes de entrar a rendir cuentas al castillo del malvado Janken. Aburrirse está prohibido bajo pena de muerte, aun teniendo que volver a jugar los mismos niveles una y otra vez como una liturgia.

Piensa un poco antes de morir

Aunque poseamos la agilidad digital del mismísimo Toshiyuki Takahashi, no seremos aptos para devolver la paz a Radaxian (y a todo Aries —nuestro planeta—, de paso) si no somos capaces de unir unas cuantas ideas en nuestra cabeza. Cuando somos niños sentados frente a una Master System, con su chiptune energético y sus azules tan intensos que duelen, en general, no pensamos en acabar un juego: nunca es el primer objetivo, acaso un triunfo, una medalla de la que presumir delante de nuestros incrédulos amigos. Sin embargo, al convertirnos en jugadores adultos modificamos nuestros patrones de conducta y nuestras prioridades. Ganar es una parte insustituible de nuestra relación con los videojuegos, y aquí, ‘Alex Kidd’ nos deja vendidos en un par de situaciones.

Muchas de las batallas contra jefes consisten en (o comienzan con) un duelo cara al sol donde el gatillo veloz se sustituye por el pseudoazar del janken, el famoso juego del piedra-papel-tijeras sin lagarto ni Spock. Fallar es instant kill en un juego donde la muerte se paga con frustración y golpes al mando sin botón de pausa de la Master. Superado su escollo, aún nos queda lidiar con la sidequest del puzle final, donde pasar por alto alguno de los objetos clave en niveles anteriores nos dejará en pañales, sin posibilidad de volver a por ellos. Los castillos, que actúan a modo de mazmorras similares a las que ‘Kid Icarus’ mostró al mundo mes y medio después, transforman la linealidad predominante en un ejercicio de exploración y supervivencia, lleno de trampas y perversiones de todo tipo. Pero los obstáculos y los tropiezos son parte de la experiencia, y el príncipe de Radaxian, en cada iteración, juega mejor y llega más lejos, descubriendo secretillos por el camino y comprendiendo cuál es la mejor forma de gastar esos saquitos de dinero que no paramos de recoger. Sorprende que algo tan simple pueda resultar tan profundo.

Alex Kidd jamás volvió a disfrutar de un título de campanillas. La compañía que le dio la vida fue la que lo arrinconó, y el pobre tuvo que ver cómo por su derecha iban pasando como aviones los personajes más emblemáticos de la competencia. De todos los juguetes rotos que la industria del videojuego ha ido arrojando a lo largo de sus más de tres décadas de vida, Alex Kidd quizá sea el más roto entre los rotos. Este fenómeno, visto con perspectiva, no deja de ser un proceso natural en el que muchos personajes que fueron punta de lanza van dejando paso a otros con nuevas y más frescas ideas; igual que los dinosaurios dejaron espacio a los mamíferos, los cuartetos vocales a las bandas de rock o los salones recreativos a las ruidosas y caras semanas temáticas del videojuego. Sangre nueva e imparable, impulsada por generaciones que no convivieron con los orígenes del medio. Pese a todo, la de Alex no deja de ser una historia triste e injusta, una historia que merece ser recordada, como la de Sonic. Como la de Sega.

¡Nos hemos mudado!

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

Entra en el LOOP