por Elena Flores

21 marzo, 2016

A pesar de llevar ya unas cuantas semanas asentada en Tokyo, seguía sintiendo la necesidad de consultar mi móvil cada pocos minutos para comprobar que no me desviaba de mi ruta. Las colosales moles de acero y cristal que custodiaban las calles jugaban con mi sentido de la orientación, listas para engullirme en cuanto me equivocase en un giro.

El teléfono emitió un suave pitido de aviso: “Batería baja”. Apreté el paso y metí la mano en mi bolsillo, tanteando, hasta palpar un papelito doblado. El último edificio de la calle se hizo a un lado de manera amable y me permitió ver la fila de personas que ya aguardaba en la acera, agarradas a sus cafés calientes para soportar mejor el frío con el que nos arropaba un cielo plomizo, pintado con densa niebla. Me coloqué detrás de un grupo de niños que intercambiaban pokémon con sus consolas. Un pinchazo de nostalgia me arrancó una sonrisa triste al recordar mi infancia en el parque, esperando pacientemente a que llegase mi turno de compartir el único Cable Link que había en el grupo de amigos.

El continuo agasajo al que me sometía el país en forma de juegos y consolas sólo conseguía que cada vez acusase más mi falta de tiempo —y ganas, no podía engañarme— debatiéndome en medio de un dilema febril entre aumentar mi colección y mi lista de juegos que jamás iba a completar, y olvidarlo todo y abandonar este hobby que cada vez consumía más dinero y menos ratos. No sé en qué momento dejé de jugar para pasar a comprar, pero era algo que cada vez me torturaba más. Y por si eso fuera poco, cada vez disfrutaba menos jugando. Igual, como decía mi madre, ya me había hecho mayor. Ya había madurado. Ya se me acabaron los marcianitos.

Sacudí la cabeza y saqué el papelito de mi bolsillo, desdoblándolo. ¡Había que ser optimista! Mi beca trimestral había coincidido nada más y nada menos que con el lanzamiento nipón —y exclusivo— de la edición remasterizada coleccionista (juego firmado, libro de arte, guión completo, figura de resina y banda sonora) de mi juego favorito. ¿Favorito? Me quedaba corta: de mi juego amado. Por eso estaba en una abarrotada calle en el otro extremo del mundo una mañana de sábado, a una hora intempestiva, haciendo cola tras un centenar de personas y sin un café calentito al que agarrarme. Pero tenía ese papelito, con el título y la edición del juego escrito en katakana, para no dar lugar a uno de los espectáculos de signos que tanto me abochornaban. El papelito que me haría recuperar un poco la ilusión que me había ido abandonando poco a poco durante estos últimos meses, como las hojas marchitas en otoño dejan los árboles.

Por eso estaba en una abarrotada calle en el otro extremo del mundo, una mañana de sábado, a una hora intempestiva

La fila fue avanzando en un goteo lento pero constante de gente que se colaba con alivio en el cálido y confortable interior de la tienda. Dentro, decenas de rótulos, panfletos y empleados disfrazados celebraban el ansia consumista que atenazaba a la gente, haciendo que cualquier festivo de mi país natal empalideciese al lado de semejante despliegue de algarabía y colorines. Varias horas después, al grito de «irasshaimase» (¡bienvenida!) pude acercarme al mostrador y enseñar mi papelito, sonriendo.

La chica de detrás del mostrador, devolviéndome la sonrisa, negó con la cabeza y señaló hacia un cartel gigantesco a su espalda. “Sold out”. Mi drástica transición desde la felicidad hasta el profundo desasosiego debió de reflejarse en mi cara, porque cogió una hoja y me dibujó un escueto mapa con un puñado de puntos señalados. Me devolvió el papelito que había apretado en mi mano toda la mañana, a modo de talismán, y me despidió con una leve inclinación de cabeza. El frío de la calle, sin piedad, volvió a engullirme cuando abandoné la tienda.

No es necesario que describa mi peregrinaje durante toda la mañana. El tiempo avanzaba inexorablemente, arrancándome segundo a segundo cualquier oportunidad de encontrar el juego. Antes de entrar en las tiendas que había marcadas en mi mapa artesanal, sabía cual iba a ser la respuesta, y aun así repetía el simétrico ritual una y otra vez: inclinación de cabeza, sacar el papelito, desdoblar el papelito, mostrar el papelito, recibir la negativa, coger el papelito, doblar el papelito, guardar el papelito, inclinación de cabeza, abandonar la tienda. Completé el peregrinaje, como si estuviese en una suerte de misión rolera, pero no recibí ninguna recompensa; sólo frustración, y el sonido agónico de mi móvil declarando que se rendía ante la adversidad, y que mañana sería otro día. Una pila tachada parpadeó unos instantes en la pantalla y ésta se apagó.

La cruel urbe decidió que era la hora de llevar a cabo el inminente complot que yo llevaba temiendo toda la mañana, y se las arregló para que terminase perdida en mitad de una barriada de calles idénticas, sin posibilidad de orientarme y sin poder preguntar a nadie. La maquiavélica maniobra terminó coronada con un repentino chaparrón de lluvia helada que me hería la cara como si cayesen alfileres diminutos. Saqué mi paraguas de la mochila y paseé sin rumbo, con el tiempo acompañando mi estado de ánimo, perdida en mis pensamientos. Un repentino tropezón con unas cajas, probablemente arrastradas por la tormenta, me devolvió al mundo real. Me recompuse como pude y miré alrededor, esperando que no me hubiese visto nadie. En mitad de la comprobación, reparé en un cartel destartalado con grandes letras que en otros tiempos debieron de ser de colores llamativos y brillantes, pero que ahora lloraban óxido. “ゲーム” (Videojuegos). El ancho del local no superaba los cuatro metros, y la ausencia de escaparates, reemplazados por una desvencijada puerta entreabierta, no invitaba a pasar, pero ya no tenía nada que perder. Me sacudí como un perro mojado en la entrada, y me aventuré en el interior.

Una bombilla desnuda arrojaba una luz trémula sobre un centenar de cajas apelotonadas por todas partes. Las paredes estaban empapeladas con pósters de títulos que jamás había visto, mezclados con carteles de publicidad de juegos clásicos de todas las plataformas que me arrancaron una sonrisa de añoranza. ¡Todos mis juegos de la infancia! Una risa siniestra a mis espaldas que identifiqué inmediatamente me sacó de mi ensoñación y me erizó los pelos de la nuca: el vendedor de la Máscara de Majora se mofaba de mí, pobre incauta, y me tenía atrapada justo donde él quería. Identifiqué la fuente del escalofriante sonido: una pequeña tele CRT en una estantería que estaba reproduciendo un comercial del juego de la época de su lanzamiento. Con el corazón aún desbocado, encadené tres o cuatro tacos que habrían hecho palidecer al camionero más versado. Como respuesta, un quedo «irasshaimase» sonó a mi espalda; esta vez, procedente de una persona, y no de una televisión.

Un viejecito encorvado me contemplaba con curiosidad asomado detrás de una estantería. Respondí a su saludo y me acerqué, titubeando, sin dejar de observar la tienda. Juzgando de manera objetiva, parecía el atrezzo perfecto para una de esas historias de terror que circulan por internet, un creepypasta en el que yo terminaría atrapada dentro de un juego maldito o junto al elenco de alguno de los pósters decorativos, pero la realidad era distinta. Aquel hombre transmitía algo que convertía aquel local desvencijado en una adorable tiendecita clásica que impedía sentir miedo.

—¿Supeinjin desu ne? —me preguntó sonriendo. ¿Cómo sabía que era española?

—Hai…

—¡Sugoi, sugoi! —rió a carcajadas. Sacó una cartera de su bolsillo, la abrió, y me enseñó una foto con orgullo. Un hombre mucho más joven, pero perfectamente reconocible, posaba radiante junto a una mujer, frente a la Sagrada Familia.

—¡Ah! Anata no… —mi paupérrimo japonés me traicionaba— ¿Es su mujer? ¿Sabe español?

—¡Chotto, chotto! ¡Un poco! ¡Muy mal! Pero entiendo bien —volvió a reír, esta vez contagiándome—. Estás enfadada. ¿Qué pasa? ¿Ayudo?

La tienda era el atrezzo perfecto para una de esas historias de terror que circulan por internet

No sé cuánto tiempo estuve hablando con aquel hombre. Quizá unos minutos, quizá varias horas, pero le conté todo lo que pasaba por mi cabeza. Le hablé de mi fallida excursión en busca del juego que tanto deseaba. Le hablé de cuánto echaba de menos jugar todas las tardes, de cuánto echaba de menos la sensación que me producía descubrir un juego maravilloso y completarlo. Le dije que hacía años que no experimentaba algo similar, que ojalá pudiese volver atrás y ser otra vez una niña, volver a empezarlo todo. A descubrirlo todo. A recuperar la magia. Señalé todos los pósters de las paredes y recordé batallitas, momentos e ilusiones. Concluí sermoneándome que ni siquiera necesitaba ese juego de verdad, porque por mucho que me gustase, no iba a cambiar nada. Ya lo había jugado. No iba a experimentar lo que experimenté en su día, por mucho que yo me empeñase. Él hacía de perfecto oyente, sin dejar de sonreír y animándome a seguir con suaves asentimientos. No sabía si me estaba entendiendo, pero no me importaba.

—Siento haberle entretenido. Creo que no puede ayudarme, pero muchas gracias por haberme escuchado. Dômo arigatô gozaimasu.

Como respuesta, obtuve una sonrisa enigmática. El hombre desapareció detrás de unas cajas y reapareció antes de que me diese tiempo a reaccionar, con un paquete en las manos que me tendió de manera enérgica.

—¡Dôzo!

—¿Eh? ¿Qué es esto?

—Te lo llevas. Y juegas. Te gustará. ¡Arigatô! ¡Adiós, adiós! —se inclinó repetidas veces y yo hice lo propio, aún estupefacta. No me dio opción a replicar.

En la calle, al final de la misma, varios edificios que supe reconocer perfectamente me recibieron con un reflejo burlón en los cristales. ¡Ya sabía dónde estaba! Había terminado totalmente desorientada y andando en círculos, pero ahora que no llovía era capaz de ubicarme. Un límpido cielo despejado hacía juego con mi nuevo estado de ánimo, y volví a mi apartamento dando un paseo. Entre varias llamadas de teléfono y tareas pendientes, el paquete quedó olvidado en la entrada hasta esa noche. Después de cenar, un comercial de la remasterización del juego me hizo acordarme de él. Volví a entrar en la salita de estar, con el paquete en las manos, me senté frente al brasero, y lo abrí.

Una PlayStation, una copia americana de la versión original de mi querido juego, varios folios grapados y una extraña diadema con electrodos acabaron en mi regazo, junto a un buen puñado de dudas y mucho escepticismo. Los documentos estaban escritos en un inglés muy pobre, con numerosas faltas, que recordaba inevitablemente a una traducción automática, pero se entendía bien. Conforme iba leyendo, el escepticismo iba dejando paso al estupor. ¿Qué clase de broma era ésta? Me encontraba ante el manual de instrucciones de un artilugio que permitía jugar a cualquier videojuego como si fuese la primera vez. El chisme en cuestión, según se explicaba, respondía a las zonas de tu cerebro que se encargaban de recordar mientras jugabas, y las anulaba con una especie de ruido blanco mental. Como anexo al manual, una serie de informes —esta vez en correcto inglés— valoraban y corroboraban todo el proceso de producción del aparato, así como su correcto funcionamiento, pero no homologaban su lanzamiento al mercado debido al «alto riesgo de que su uso trascienda más allá de su concepción inicial, y sea empleado para fines de dudosa ética».

Me encontraba ante el manual de instrucciones de un artilugio que te permitía jugar a cualquier videojuego como si fuese la primera vez

Mi cara debía de ser un poema. El amable viejecito seguramente ahora estaría en su casa, contándole a su familia cómo le había colocado a una pobre pardilla un invento medio reciclado con una historia digna de una película cutre de ciencia ficción, mientras todos lloraban de la risa. ¡Y que encima seguro que se animaba a probarlo y todo! Pues menuda era yo. Al menos, nos íbamos a echar unas risas todos; cada uno en su casa, pero todos.

Comprobé de nuevo el manual. El aparato funcionaba enchufándolo a la consola porque venía preparado para ello, pero podía encender la PlayStation para que hiciese de alimentación y jugar a cualquier otra plataforma. Encendí el portátil y busqué uno de esos jueguecillos desquiciantes que te hacen perder innumerables vidas con trampas que aparecen de manera injusta. Tras poco menos de una hora, fui capaz de completar el primer nivel. Cogí un cuaderno, apunté todos los trucos para poder terminar a la primera, lo cerré y lo aparté a un lado. Me coloqué la diadema en la cabeza, como indicaban los diagramas, y la enchufé a la PlayStation.

—Bueno —me dije en voz alta—, si acabo con el pelo en llamas, aquí venden muchas pelucas.

Pulsé el botón de encendido y aguanté la respiración. No noté nada. ¡Qué sorpresa! Me puse con el portátil y reinicié el nivel. Mientras jugaba, seguía sin haber cambios, pero desde el momento en el que apreté la primera tecla, comenzó una extraña sensación que era incapaz de describir y de la que no podía desprenderme.

Perdí la primera vida. Y la segunda. Y decenas de ellas. Gotas de sudor frío comenzaron a correr por mi espalda. Miré el cuaderno de reojo, e hice un par de intentos más. Nada. Mi avatar acababa muerto de las maneras más absurdas; maneras que era incapaz de prever, porque no era capaz de recordar qué narices había hecho unos minutos antes. Sabía que había jugado al juego, pero no era capaz de recordar cómo era, ni qué había hecho. Esta partida estaba sobreescribiendo en mi mente la anterior.

Me quité la diadema y recuperé el cuaderno, sólo para comprobar lo que ya temía: con las instrucciones que anoté, pude terminar el nivel a la primera. El juego no había cambiado, no había trampa ni cartón. El chisme funcionaba perfectamente.

Cogí la caja del juego que acompañaba a la consola y respiré hondo, tratando de organizar un poco mis pensamientos. ¡Todo aquello era surrealista! Pero, ¿qué más daba? Tenía en las manos la oportunidad de vivir lo que siempre había deseado: volver a jugar a mis juegos más queridos como si fuese la primera vez. Volver a recuperar todas esas sensaciones que sólo experimenté con su descubrimiento, y que únicamente podía echar de menos en sucesivas partidas. Me coloqué la diadema, saqué el primer disco, y lo puse en la consola. Por fin podría volver a ser aquella niña de nueve años que asistió a la aventura más emocionante de su vida, extasiada frente a la pantalla…

Mi dedo se detuvo a pocos centímetros del botón de encendido, congelado por un fugaz pensamiento que pasó, casi de puntillas, entre todas las emociones que me embriagaban: yo ya no era una niña de nueve años. Era una mujer de veinticuatro, y había vivido muchas cosas. Y había jugado a muchos juegos, juegos que ni siquiera existían aquella primera vez. ¿Y si ahora el juego no me gustaba? ¿Y si ahora el juego me gustaba, pero me hacía vivir sensaciones totalmente diferentes? ¿Serían mejores o peores que las primeras? ¿Sería significando lo mismo para mí?

—¡Venga ya! —me dije—. Estás totalmente segura de que este juego te enamora. Sabes lo que significa para ti. Siempre que se lo has recomendado a alguien has sentido envidia por ser incapaz de jugarlo tú por primera vez, como iba a hacer esa persona. Nada va a salir mal. Te encantará. Y será maravilloso. Como aquella vez, hace quince años.

Me desperté en la salita de estar, hecha un ovillo, en el sofá. Mi cuello me dio los buenos días y el agradecimiento por haber elegido semejante lecho con una fuerte punzada de dolor al incorporarme. Algo me estaba haciendo daño en la frente y me llevé la mano a la cabeza. Al palpar la diadema, recordé todo lo sucedido aquella noche. Miré la PlayStation, la caja del juego en el suelo, a su lado, y la televisión encendida, sin imagen. Y me pregunté si había hecho lo correcto.

Al palpar la diadema, recordé todo lo sucedido aquella noche, y me pregunté si había hecho lo correcto

Fueron muchas horas deambulando, pero al final conseguí dar con la calle correcta. El paquete casi se resbaló de entre mis brazos cuando vi el cartel que me daba la bienvenida a la tienda, pegado en la puerta cerrada. El cartel que cualquier persona podía comprar en unos grandes almacenes para anunciar que vendía su local. Miré alrededor, pero como la primera vez que llegué allí, arrastrada por el destino y por una tormenta, no había nadie en la calle. Una profunda sensación de tristeza me embargó. Quería hablarle a aquel hombre sobre la diadema. Preguntarle de dónde había salido. Decirle que me pasé toda la noche jugando a mi juego, reviviendo mi infancia. Quería darle las gracias por haberme dado la oportunidad de saber de aquel invento, porque así me había dado cuenta de que no quería olvidar nada. Quería decirle que al final, no la usé. Seguro que él sabía que no iba a usarla.

Me acerqué a la fachada, intentando buscar algún resquicio por el que mirar al interior, con infructuoso resultado. Al retroceder, golpeé con el pie una caja enorme en la que no había reparado. Esta vez el paquete sí se me cayó. Sobre ella estaba pegado el papelito en el que llevaba apuntado el nombre del juego unos días atrás. Alguien había añadido unas palabras en hiragana. Pude adivinar la letra del viejecito en sus trazos amables y joviales.

Me acerqué a la fachada, intentando buscar algún resquicio por el que mirar al interior, con infructuoso resultado. Al retroceder, golpeé con el pie una caja enorme en la que no había reparado. Esta vez el paquete sí se me cayó. Sobre ella estaba pegado el papelito en el que llevaba apuntado el nombre del juego unos días atrás. Alguien había añadido unas palabras en hiragana. Pude adivinar la letra del viejecito en sus trazos amables y joviales.

Saqué el móvil del bolsillo e inicié el traductor por imágenes. Tras unos segundos enfocando a la nota, la pantalla mostró sobre las palabras en japonés su transcripción al español.

«Por haber entrado en razón».

Abrí la caja con curiosidad y me asomé al interior. Sonreí. Las letras satinadas de una espléndida edición coleccionista remasterizada de mi amado juego me saludaron, brillando con los rayos del sol.

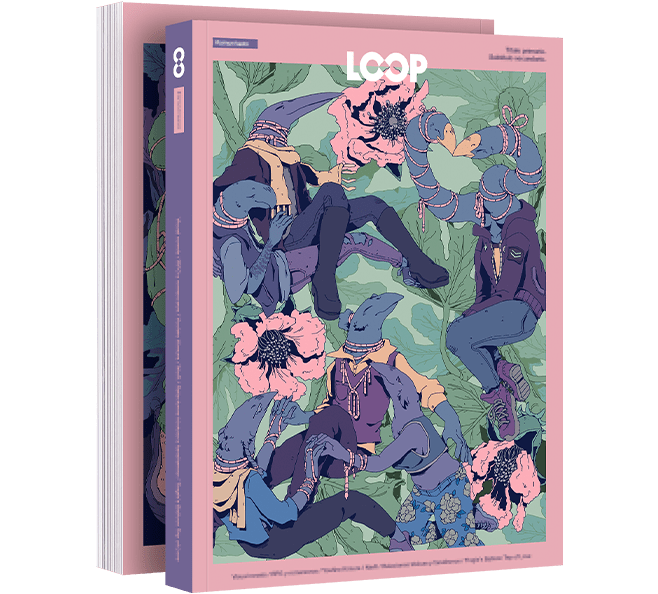

¡Nos hemos mudado!

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

Entra en el LOOP

Me encantan estas historias de «tiendas mágicas»! Desde Video Girl Ai que espero ir a Japón para encontrar algo así! ^^

[…] Este texto fue publicado originalmente en la web de GameReport […]