por Fran Sevilla

12 junio, 2017

Eran finales de los ochenta, principios de los noventa, corrían años salvajes para la industria del videojuego japonés. Shigeru Miyamoto posaba en las fotos promocionales de Nintendo sosteniendo un cigarrillo, «¿es que nadie va a pensar en los niños?», Yuzo Koshiro había descubierto drogas capaces de mantenerle toda la noche despierto, «¡bailando, Ulala!», y cuando cerraban los clubs de música electrónica se iba directo a su oficina a trabajar, y Kenji Eno, que por entonces regalaba condones con las ediciones limitadas de sus juegos, una noche intentó secuestrar a Michael Nyman en su habitación de hotel, «tengo una oferta que no podrás rechazar», estoy loco, sé dónde vives, más te valdría trabajar conmigo, todo ello mientras prendía fuego a un logo corporativo de PlayStation, ¿jugamos ahora con extintores en los pasillos del hotel?, tú no eres una superestrella del rock, Michael Nyman, «yo sí soy una jodida superestrella del rock», ¿te molesta el humo de mi cigarrillo?

Shigeru Miyamoto también es una jodida superestrella del rock.

Charles Mingus compuso aquella canción de ‘Oh Lord Don’t Let Them Drop That Atomic Bomb on Me’, incluso Keith Richards, el salvaje Keith Richards, había versionado esa canción de ‘Oh Lord Don’t Let Them Drop That Atomic Bomb on Me’, e hicieron falta varias décadas de capitalismo salvaje para que Japón olvidase aquellas dos bombas atómicas que los americanos habían lanzado sobre ellos. Como aquellos expresidiarios alcohólicos europeos que de repente descubrían a los indígenas la avaricia por el oro, como aquellos perversos que de repente descubrían a exalumnas de Carmelitas los placeres de la carne, Estados Unidos había logrado implantar en esa península asiática conocida por su extrema crueldad un modelo económico cuyo único precepto era aplastar al rival y ser el más fuerte. Y era tanta la ventaja que el alumno había desarrollado sobre el maestro que era ahora la juventud estadounidense la que escuchaba canciones de Tupac Shakur que hablaban sobre destruir el sistema, en sus Walkman de fabricación japonesa.

Keith Richards interpreta ‘Oh Lord Don’t Let Them Drop That Atomic Bomb on Me’ de Charles Mingus,el negro que amaba a las mujeres blancas pelirrojas.

Si el capitalismo funciona como una pirámide alimenticia, en el vértice de toda pirámide alimenticia se encuentran siempre los depredadores, es decir la mafia, todas esas organizaciones criminales en forma de gobiernos, clubes de fútbol, carteles de narcotráfico, organizaciones religiosas de numerarios, webs para la venta de skins de ‘Counter-Strike’, que devoran el beneficio económico generado por una clase trabajadora y lo regurgitan en forma de dinero negro, yates llenos de putas y botellas de Moët & Chandon, Jaguars en el garaje de Ana Mato, parques de atracciones Disney, Marina d’Or ciudad de vacaciones.

Fotograma de ‘El padrino. Parte III’ (1990). Al Pacino reconvertido en yuppie con traje de ejecutivo.

Fue uno de los mayores expertos en entramados mafiosos, Felipe González, que a su vez había convertido el Estado español y sus fuerzas de seguridad en una organización delictiva dedicada al asesinato, el que en un foro de economía nos habló de lo beneficiosas que eran las estructuras mafiosas para el desarrollo de un país. Pues al final, todas esas estructuras mafiosas tendrían que idear un sistema para blanquear el dinero y hacerlo de curso legal. Y por tanto crearían empresas, generarían puestos de trabajo, contribuirían al PIB de un país, acabarían pagando impuestos.

En la cumbre de la pirámide alimenticia japonesa están los Yakuza. En ningún otro país del mundo lograron integrar con tal maestría un entramado mafioso en el tejido de cada empresa, banco o institución financiera como en Japón. Ellos anticiparon la Gürtel, y además le dieron una estructura legal. Pioneros también en la creación de una burbuja inmobiliaria, paraíso de la prostitución donde en bares acondicionados mujeres con cara de niña vestidas de colegiala se pasan el semen de boca en boca, un país donde el juego es ilegal pero a su vez se ha creado un entramado perfecto de salones de pachinko donde cobrarás tu premio en un local de una calle anexa con facturación separada, todo Japón es una proyección a gran escala de Las Vegas, país del vicio y del pecado, pero sin películas del puto Nicolas Cage alcoholizado. Pues todo el mundo sabe que al final de ‘La ley de la calle’ la chica elige a Nicolas Cage, pero seguirá toda su vida enamorada de Matt Dillon. Haciendo un símil, pues esto es una revista de videojuegos, Nicolas Cage es el puto Don Mattrick. Y el círculo no estará completo hasta que el puto Nicolas Cage ponga su voz al Jefe Maestro.

Y cada país del mundo, así como a su mafia, han ido ligados a una estructura de blanqueo de dinero. En el continente americano, de Norte a Sur, el cine y el blockbuster, Hollywood en particular siempre fue la forma predilecta. Un producto industrial, capaz de ser reproducido en masa y fácilmente exportable al resto del mundo, con desgloses financieros lo suficientemente abstractos como para que sea fácil engordar cada partida, nómina, gasto. Y si uno ve las listas de créditos de grandes blockbusters de los ochenta es fácil encontrar un sinfín de apellidos latinos, a modo de testaferro, para el blanqueo de dinero del narcotráfico.

En España, en cambio, tradicionalmente se usó el fútbol, acrecentado por la normativa comunitaria de que un jugador no sería considerado extranjero si tenía nacionalidad europea. Fichajes multimillonarios en un enrevesado sistema de contratos, primas, comisiones para representantes, el Real Madrid bajo el mandato de Florentino comprando a clubes en cuyas ciudades su constructora ACS tenía intereses, y Jorge Mendes como único Dios. Y eso sin hablar de mentes preclaras como la de Enrique Cerezo, que siempre optó por un modelo mixto entre producción cinematográfica y fútbol, con tentáculos extendiéndose a la política a través de un sistema de subvenciones públicas para la creación audiovisual.

Japón, tras su rendición en la Segunda Guerra Mundial, siempre tendió a mimetizar el sistema americano. Y durante las décadas doradas de la industria de cine japonesa, se llegaron a producir anualmente más películas que en todo Estados Unidos o que en toda Rusia, la otra gran potencia mundial. La Yakuza japonesa invirtió cada uno de sus yenes en crear estudios de cine. Decir que Japón todo lo hace a lo grande no sería tan acertado como decir que todo lo lleva al exceso, desde las máquinas expendedoras de bragas usadas a todo un país colapsándose con el lanzamiento de ‘Dragon Quest III’ para Famicom, la gente faltando en masa a su trabajos, las aulas en los colegios vacías, los niños cortándose en las calles, ‘Eros y la civilización’ de Javier Krahe. Un exceso que hizo que en la cúspide de su burbuja inmobiliaria y de mayor apogeo para la mafia Yakuza, el conjunto del suelo en una pequeña isla como Japón superase el precio del de toda una potencia mundial como Estados Unidos. Y durante esa etapa dorada del cine japonés, en cuanto a temática, todo fue igualmente excesivo. Y en el cine de Seijun Suzuki, padrino de la estética que adoptaría el anime en los noventa, gracias a su uso característico de la iluminación para crear espacios de irrealidad, sus personajes tenían erecciones cada vez que hervían ollas de arroz, yakuzas con disfunciones pavlovianas golpeando a chicas suspendidas en el aire y embutidas en cuero, Tyrone Slothrop en versión nipona. El Pink Eiga como degénero cinematográfico, corrompiendo las mentes de toda una generación de jóvenes japoneses.

Fotograma de ‘Violent Virgin’ (1969). Dirigida por Kôji Wakamatsu, ex yakuza y activista comunista.

Pero aunque Japón tenía la suficiente voracidad consumista como para absorber él mismo su producción fílmica, pronto quedó claro que si aspiraban a ser la primera potencia mundial, estaban en clara desventaja con respecto a Estados Unidos, pues Hollywood sí podía exportar y vender sus películas al resto del mundo. Y nada de lo que hiciese la industria de cine japonesa, ni siquiera en su vertiente más comercial de Pink Eiga y mujeres desnudas crucificadas en el cine de Kōji Wakamatsu, podría parar la trágica invasión alienígena que asoló Japón en 1978, una sacudida que superó en magnitud a Hiroshima y Nagasaki y que arrastraría consigo la industria cinematográfica.

Japón aún vivía sumido en el trauma de haber perdido una guerra reciente. Sólo la magnanimidad del emperador Hirohito, más unos cuantos contratos con el ejército americano que favorecían los intereses de su familia, pudo salvar a su pueblo de acometer en masa el suicidio ritual seppuku, sacándose las entrañas del propio cuerpo. Cuenta Akira Kurosawa en su ‘Autobiografía’, que mientras aquel día de la rendición él se dirigía a un plató de Toho para filmar una escena, la gente esperaba expectante en los mercados el mensaje de radio de Hirohito, con un cuchillo o espada al lado. Preparados para suicidarse al unísono, ante el mandato de su emperador. Puede que Estados Unidos hubiese derrotado a Japón, pero no lograrían humillarlos poniendo grandes vallas publicitarias con fotos de Bill Gates comiendo hamburguesas y anunciando Xbox, justo al lado de los cuarteles generales de Sony. No, cuando entraran los americanos con sus shooters genéricos y videojuegos scriptados de Indiana Jones, no encontrarían a un solo japonés con vida. Por suerte para Akira Kurosawa y para el bagaje intelectual de postín de la princesa Leonor, que nunca llegaría a tomar el trono viéndose abocada al exilio de su reino como el protagonista de ‘Kagemusha’, cuando Kurosawa terminó de rodar vio que la gente en esos mismos mercados seguía viva mientras brindaban con sake en una explosión de júbilo. El emperador había hecho un llamamiento por radio para que nadie se suicidase.

Pero que dejaran pasar a los estadounidenses no significaba que fuesen a dejar pasar a esos otros invasores extraterrestres. Y durante el verano de 1978 el pueblo japonés gastó hasta la última de sus monedas en una máquina de ‘Space Invaders’. Y un mes después, a modo de caballo de Troya, enviaron todas esas naves invasoras de ‘Space Invaders’ en vuelo directo hacia cielo estadounidense, comenzando con ello su reconquista del territorio americano. Pearl Harbor se dirimía ahora en el espacio exterior. Y eso desencadenaría una escasez mundial de monedas. Con ello, Japón había logrado asfixiar en la cuna a la emergente industria del videojuego estadounidense.

Anuncio publicitario para la primera Xbox, en un Japón distópico donde Estados Unidos había ganado la Segunda Guerra Mundial. (Fuente: Kotaku)

Pues nada de lo que habían creado los americanos se podía comparar a ‘Space Invaders’, y era sólo el punto de partida de todo lo que estaría por llegar. Aburridos acuarios en recepciones de hoteles siendo sustituidos por gigantescos monitores llenos de peces biomecánicos en ‘Darius’. Niños más fuertes robando a otros niños más débiles sus monedas para el almuerzo en el colegio, para ir a un salón arcade y gastarlo en dar puñetazos a punkis, quinquis y travestis armados con navajas en ‘Final Fight’. Una infancia entera, no sólo la japonesa, también la estadounidense, había sido hipnotizada por esas melodías electrónicas machacantes que provenían de videojuegos como ‘Streets of Rage 2’, Yūzō Koshiro con su driver de sonido Yamaha, componiendo en el estudio tras llegar a casa aún bajo el efecto alucinógeno de drogas, y tras toda una noche sin dormir, «¡bailando, Ulala!», y poniendo fin con ello a la inocencia de todos esos niños que ahora rendían culto a la nueva forma de ocio que acabaría desplazando en ingresos al cine y en la que durante cerca de dos décadas, Japón dominó con puño de hierro, arrojando el cadáver de Atari a un volcán.

Y fue así como poco a poco la industria del cine japonés fue desapareciendo. Porque ahora al fin los Yakuza podían invertir todo ese dinero proveniente de actividades grises en una actividad que era a su vez tan abstracta como el cine a la hora de justificar y engordar partidas de gastos. Sólo que mejor, pues esa nueva actividad no estaba regulada ni sindicada. Y muchas veces, los creadores de todos esos videojuegos clásicos firmarían con seudónimos, sus familiares serían amenazados de muerte si decidían irse a una empresa de la competencia, y dormirían en sacos de dormir en la oficina mientras creaban en masa esos futuros circuitos de silicona ensamblados en forma de cartuchos, mientras resolvían rencillas personales ocultas en el código fuente del juego. O escondían poltergeists dentro del cartucho, como en ‘Shin Megami Tensei’, una posibilidad de entre 65536 de que al conectar tu consola al televisor y encenderla, tu infancia quedase jodida para siempre.

Porque una vez más, en el país de las máquinas expendedoras con bragas usadas, de las mujeres con cara de niña vestidas de colegialas pasándose el semen de boca en boca en un bar, de los protagonistas de mirada lacónica en el cine de Seijun Suzuki teniendo una erección al oler un bol de arroz cocido, Japón no podía sino llevar también el videojuego al exceso.

Y en ‘Fatal Labyrinth’ para Mega Drive, el primer roguelike creado para una consola doméstica, todo escondía un mensaje subversivo comunista y en contra de la sociedad de consumo occidental, camuflado como un juego de rol expuesto en estanterías de grandes centros comerciales en Estados Unidos. Esperando la mano inocente de un niño que hipnotizado por su portada, promesa de horas interminables de aventuras, de ese raro tipo de placer hedonista que sólo un videojuego era capaz de proporcionarnos en nuestra infancia, se lo pidiese como regalo a sus padres. Un tiempo donde no existían revistas ni el concepto de crítica, no al menos en el mundo de muchos niños, y no en el mundo de este pobre niño, que entre todos los juegos vendría a escoger ‘Fatal Labyrinth’, un laberinto, fatal, un juego de rol, y una promesa de cientos de horas de diversión que se vería truncada. Para ser simplemente despojado por siempre de su inocencia, de la posibilidad de un buen trabajo, de formar una familia, de mostrar empatía hacia los problemas superficiales de los demás, o de mostrar el más mínimo interés por las aficiones insulsas de los demás. Un niño al que ya nunca admitirían en Harvard ni en Princeton, un niño que ya nunca heredaría el negocio familiar de su padre, un puesto de anzuelos de pesca en Grandfalls, Texas, que nunca aprendería a gestionar sus ahorros y que sobre todo, nunca aprendería a mantener su boca cerrada para evitar decir cosas inapropiadas y alejarse de problemas.

Emilio Botín posa sonriente frente a la cámara.

Pero sí que puede que este niño aprendiese las cosas esenciales en la vida, tales como tras correrse dentro de su pareja y con la polla aún dura, encontrar una respuesta a preguntas tales como, ¿por qué te gusto?, ¿por qué me quieres?, pues quizás entre los pasillos de ‘Fatal Labyrinth’ aprendió a distinguir qué cosas tienen una verdadera importancia y significado en el mundo, tales como la poesía. Pues ‘Fatal Labyrinth’ era un juego donde conseguir más dinero y más oro sólo servía para pagarnos una tumba más cara en el cementerio. Y cuando muriéramos, en base a nuestro nivel de riquezas y lujo del entierro que pudiésemos pagar, acudirían más o menos de esos pueblerinos mezquinos que en el prólogo nos pedían que salvásemos su aldea, su patria, su bandera. Emilio Botín consagró toda su vida a una partida de ‘Fatal Labyrinth’, caminó irremisiblemente hacia su muerte, acumulando más riquezas que nadie, pudiendo pagarse así un lujoso funeral al que acudieron autoridades del Estado, empresarios, todos esos pueblerinos mezquinos que se llenaban la boca con palabras como patria o bandera, y que irremisiblemente caminan, también, hacia su muerte, destino último en todo roguelike.

‘Fatal Labyrinth’ era un juego donde conseguir más dinero y más oro sólo servía para pagarnos una tumba más cara en el cementerio

Y mientras nuestra triste existencia dentro de los pasillos de ‘Fatal Labyrinth’ aún durase, también podíamos dedicarnos a comer, engordar, cultivar un cuerpo feo que luego intentaríamos disimular dentro de un carruaje lujoso. Aunque toda esa avaricia y esa gula no servirían más que para adelantar nuestra muerte, pues cuanto más comíamos en ‘Fatal Labyrinth’, más lentos nos movíamos, más a merced de los monstruos quedábamos, y si al final lográbamos rellenar nuestro medidor de comida hasta 100, moriríamos en el acto, nuestras arterias llenas de colesterol estallando finalmente, incapaces de tomar una bocanada de aire, masas de carne amorfa, Gabe Newell de pie con un micrófono dirigiéndose al público.

Porque ‘Fatal Labyrinth’ nos enseñaba sobre todo que es mejor tener un bonito cadáver que no una lápida lujosa, y que es mejor moverse rápido por la vida. Y que cuando uno de esos pueblerinos mezquinos, con sus banderas, hablándonos de salvar a la patria, de ser el paria que baje a ese laberinto o fábrica y que vayamos con Dios, es mejor responderle siempre «más vale solo que mal acompañado».

Que una industria tan desquiciada como la del videojuego japonés, en sus años más creativos pero a la vez más salvajes, entregase una obra como ‘Fatal Labyrinth’, visto desde una perspectiva histórica parece hoy más como un signo de normalidad dentro de la anormalidad. De un país que había llevado el consumismo hasta sus últimos excesos, de un mundo laboral que oprimía a sus trabajadores dentro de laberintos sin salida, rostros anónimos a los que ni siquiera les estaba permitido firmar sus creaciones artísticas. Y es que sólo muchas décadas después supimos que detrás del diseño principal de ‘Fatal Labyrinth’ estaban Naoto Ohshima y Hirokazu Yasuhara, junto a parte de la plana principal del futuro Sonic Team. ¿Les suenan esos dos nombres? Ellos serían también los principales artífices del primer ‘Sonic the Hedgehog’, una de las mayores obras maestras en la historia del videojuego y una de las cumbres creativas de Sega.

Y es que la historia del videojuego japonés, con Zuntata moviendo sus caderas sobre un escenario, es una historia que merece ser contada. Y en la década de los cartuchos de Famicom, los yakuza y las bragas usadas, ésta es sólo una de sus muchas ramificaciones.

[Bonus Track] Speedrunning de ‘Fatal Labyrinth’. Se recomienda en configuración del vídeo, seleccionar reproducir a la velocidad de la cocaína.

¡Nos hemos mudado!

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

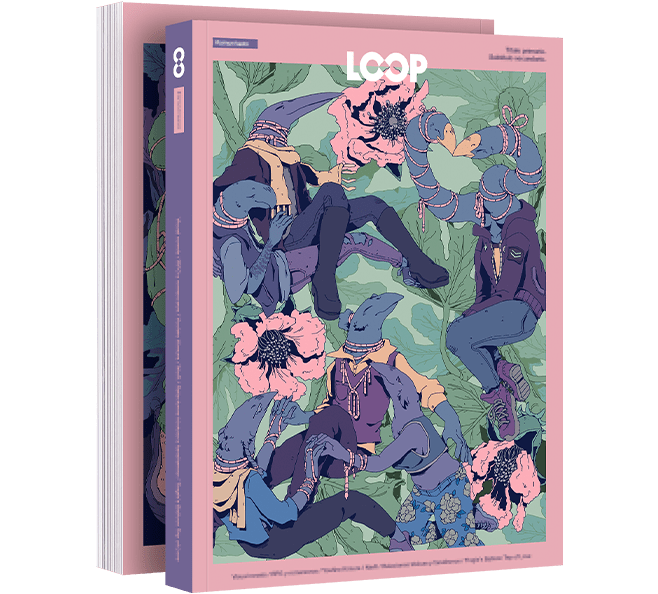

Entra en el LOOP