29 octubre, 2015

Siempre odié los juegos de puzles. Lo cual tiene su gracia, porque es acerca del género de lo que voy a hablar.

El comienzo de mi odio se remonta a la época en la que yo, niño impresionable y viciado, me pasaba más tiempo viendo jugar a otros a las máquinas recreativas que jugando yo mismo: la economía de un niño no es que digamos muy boyante, y además así aprendía los trucos necesarios para llegar lejos en cada juego. Me maravillaba que esos videojuegos contaran una historia —simple cual mecanismo de chupete, pero historia al fin y al cabo— y me gustaba ver que alguien llegaba a su conclusión y me mostrara cómo acababan.

Por eso mismo, los juegos de puzle eran mi anatema.

Fue la llegada de ‘Tetris’ la que empezó a estropearlo todo. En cada bar, en cada recreativo de barrio, en cada restaurante al que mis padres me llevaban cuando tocaba uno de esos raros días de comer o cenar fuera de casa, parecía imposible no encontrar la versión que Atari Games hizo del juego creado por Alekséi Pázhitnov, con sus piezas de formas extrañas cayendo para formar líneas que desaparecían al instante o apilándose hasta provocar el fin de la partida. No es que negara el poder adictivo del juego, ni que rehusara ver cómo otros jugaban si no había otra cosa que ver: era que, como programación, era una alternativa de lo más pobre para un chaval como yo, que lo que quería era ver sprites humanoides rescatando a la princesa de turno, venciendo al Señor del Mal, u obteniendo el Artefacto Bienhechor del Poder Absoluto de la semana.

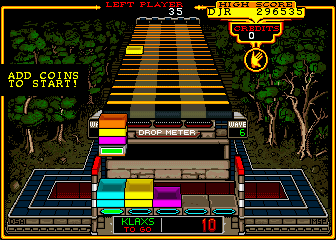

Después de eso, los juegos sin historia y con piececitas empezaron a menudear a mis ojos. ‘Klax’, de Atari Games; ‘Hatris’, de Pázhitnov y Bullet Proof Soft; múltiples clones y variantes de ‘Tetris’, etcétera. No es que llegara a pensar que esos juegos ajenos a mis gustos fueran a erradicar mis géneros favoritos, pero sí que me fastidiaba que ocuparan en los recreativos un espacio que bien podía tener un juego más tradicional. Dicho de otro modo: quería todo el campo para mis vacas, y me molestaba que las ovejas de Don Puzle también pastaran en él, por muy grande que fuera la herbosa pradera.

Después de eso, los juegos sin historia y con piececitas empezaron a menudear a mis ojos. ‘Klax’, de Atari Games; ‘Hatris’, de Pázhitnov y Bullet Proof Soft; múltiples clones y variantes de ‘Tetris’, etcétera. No es que llegara a pensar que esos juegos ajenos a mis gustos fueran a erradicar mis géneros favoritos, pero sí que me fastidiaba que ocuparan en los recreativos un espacio que bien podía tener un juego más tradicional. Dicho de otro modo: quería todo el campo para mis vacas, y me molestaba que las ovejas de Don Puzle también pastaran en él, por muy grande que fuera la herbosa pradera.

Había excepciones, claro está. Para deleite de mis hormonas adolescentes, varios de esos juegos tiraron por la vía erótico-festiva para recompensar el triunfo en cada nivel, como el famoso ‘Gals Panic’ de Kaneko, lo que hacía que ya no los mirara con tan malos ojos, y que hasta me animara a soltar mis preciadas monedas de cinco duros en ellos: tiran más dos tetas que dos carretas, dice el sabio refrán. También tenía querencia por el antepasado del ‘Gals Panic’, el ‘Super Qix’ de Taito, aunque fuera porque los enemigos principales me recordaban mucho a mis adorados gremlins, y porque cada nivel acababa con una divertida animación a la que yo me empeñaba en encontrar un sentido que tal vez no tuviera.

¿Fueron esas excepciones las que me ablandaron de cara a aceptar el género, o fui yo el que maduró con los años y comprendió mejor la chicha de estos juegos? No lo sé, y si alguna vez lo supe ya se me ha olvidado. Puede que hubiera otra razón detrás de mi cambio de opinión, pero poco importa ya. Lo único cierto es que siempre odié los juegos de puzles… hasta que llegó un momento en el que dejé de hacerlo.

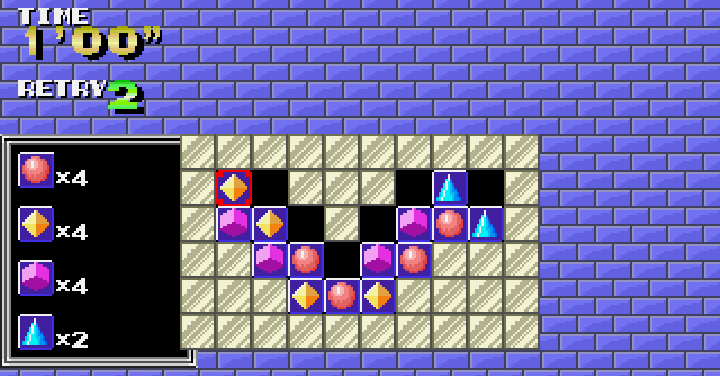

Fuera el motivo que fuera, algo encajó en mi cerebro. Vi por fin el encanto de esos juegos, que podían carecer de las excusas narrativas que al niño que una vez fui tanto le gustaban, pero que no necesitaban de trucos tan fáciles para mantener el interés del jugador. En esos juegos residía una belleza fruto de la armonía, del caos convertido en orden: piezas desordenadas que caen desde arriba para juntarse en perfectas líneas en el fondo, imágenes de gemas o frutas en batiburrillo que se ordenan en grupos iguales, o siluetas que revelan el hermoso dibujo que ocultan cuando las rodeamos con la línea que dibuja nuestro avatar. Es una perfección efímera en muchos casos, porque las piezas que lo forman desaparecen apenas alcanzan la armonía; aunque no lo hagan, el nivel acabará y surgirá otra pantalla llena de caos en el que poner orden. Es el breve instante que conseguimos tal orden el que perseguimos cuando jugamos a esos juegos: por sólo un instante fugaz, sentimos que todo está bien, en su sitio, como debe ser, y cada intento de formar una línea, un trío de figuras o lo que pida el juego es un intento más de sentir esa armonía perfecta por otro instante más.

Fuera el motivo que fuera, algo encajó en mi cerebro. Vi por fin el encanto de esos juegos, que podían carecer de las excusas narrativas que al niño que una vez fui tanto le gustaban, pero que no necesitaban de trucos tan fáciles para mantener el interés del jugador. En esos juegos residía una belleza fruto de la armonía, del caos convertido en orden: piezas desordenadas que caen desde arriba para juntarse en perfectas líneas en el fondo, imágenes de gemas o frutas en batiburrillo que se ordenan en grupos iguales, o siluetas que revelan el hermoso dibujo que ocultan cuando las rodeamos con la línea que dibuja nuestro avatar. Es una perfección efímera en muchos casos, porque las piezas que lo forman desaparecen apenas alcanzan la armonía; aunque no lo hagan, el nivel acabará y surgirá otra pantalla llena de caos en el que poner orden. Es el breve instante que conseguimos tal orden el que perseguimos cuando jugamos a esos juegos: por sólo un instante fugaz, sentimos que todo está bien, en su sitio, como debe ser, y cada intento de formar una línea, un trío de figuras o lo que pida el juego es un intento más de sentir esa armonía perfecta por otro instante más.

Incluso si mi opinión no hubiera cambiado con el tiempo, el género se empeñó en crecer y ampliarse en direcciones que amenazaban con estimular mi paladar; direcciones como la explorada por ‘Puzzle Quest’, juego que cometía la tremenda osadía de plantear una especie de RPG en el que los combates contra monstruos y brujos se resolvían a través de un clásico juego de juntar tres piezas iguales, y en el que los mayores combos de piezas eliminadas provocaban mayores daños a nuestro adversario o mayores ganancias de tesoro. Sí, al fin los juegos de puzles se permitían lujos como el de tener un hilo argumental para mantener el interés —aunque recreativas como ‘Puyo Puyo’ ya hubieran hecho tímido amago de ello en su momento— o hibridarse con géneros con los que a priori nada tenía en común.

Comprendí que en los juegos de puzle residía una belleza fruto de la armonía, del caos convertido en orden

Pero es la jugabilidad básica, adornos argumentales o de otros géneros aparte, la que debe ganarse el interés de un jugador; y todo indica que, con el tiempo, la de los puzles se ha ganado el mío, incluso si no es —ni va a ser nunca… ¿o quizás sí?— uno de mis géneros favoritos. Ahora echo unos vicios al ‘Tetris’ y siento una extraña paz en medio de la tensión, una calma en la tormenta de buscar que cada pieza encaje en la línea que pretendo crear —y, con ello, destruir— luchando contra la velocidad creciente a la que caen las piezas y las formas cada vez más complicadas de los trozos que sedimentan el fondo de la pantalla. Es la misma calma que encuentro tratando de vaciar mi pantalla de gominolas de colores mientras anego la de mi oponente en el ‘Puyo Puyo’ antes de que él me lo haga a mí, o afrontando los desafíos que me propone un nivel cualquiera de un juego como el ‘Puzznic’: una calma ante la que un odio tan irracional y, sin embargo, tan enconado como el que yo sentía por el género no tiene otra que reconocer su inutilidad y morir.

De modo que aquí entierro mi odio por los puzles, muerto por conciencia de su propia carencia de motivos, y mi pasado esnobismo hacia sus devotos, sean jugadores casuales o viciados con mil horas de juego a sus espaldas. Crecer es deshacerse de aquello que ya no nos sirve, y a mí de nada me vale negarle el favor al ‘Tetris’ y sus allegados en una época en la que mi manera de jugar, mis motivos para ello y hasta mis gustos en juegos han cambiado tanto respecto a aquellos días de niñez en los que estaba pendiente de cada moneda de cinco duros que caía en mis derrochadoras manitas. Aquí lo entierro, y clavo una estaca en su corazón para asegurarme de que no resurja a modo de vampiro sediento de sangre, no vaya a ser que vuelva a nublar mi seso con tontos prejuicios de crío. Descanse en paz.

¡Nos hemos mudado!

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

Entra en el LOOP