por Fernando Porta

23 junio, 2015

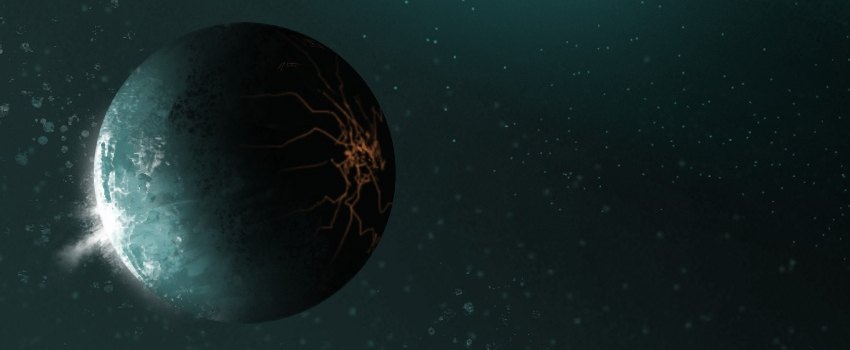

Y no he salido todavía de él. La luz de un nuevo sol me deslumbra cada vez que salgo del hiperespacio, dispuesta a darme la bienvenida a todos los rincones del sistema que orbita alrededor de él. Ya lo había visitado antes. Sólo es un nuevo paso hacia mi objetivo: visitar sistemas aún más lejanos. Preparo los motores. Empiezo a acelerar la nave hasta velocidad de supercrucero mientras atravieso a toda velocidad el sistema en el que me encuentro. Introduzco las coordenadas de mi destino en el ordenador de a bordo y enfoco la nave hacia el lugar de la siguiente misión. Siento una sacudida, un impulso: estoy viajando a la velocidad de la luz. Veo los planetas pasar a toda velocidad. Estaciones espaciales. Soles. La Vía Lactea. Estoy contemplando el sueño de la raza humana, y lo acepto en mi seno. Viajo. Me pierdo. Mi periplo se ve bruscamente interrumpido por un campo de asteroides atrapado en la órbita de un gigantesco planeta. Me adentro en él.

Los restos —producto de un meteorito que se estrelló sobre la superficie del planeta hace miles de años— llenos de materiales para vender en el próximo lugar donde reposte, ocupan todo mi campo de visión, pero me he dejado el láser de minería en la anterior estación. Mi objetivo es otro, y tengo cargada la nave hasta los topes de armas. Parezco un alienígena aniquilador sacado de aquellos holofilmes que encontramos en nuestro antiguo planeta de origen.

Se vive mejor siendo cazarrecompensas que minero. Una recompensa. Un pobre diablo que ha tenido la mala suerte de tener una recompensa sobre su cabeza. Y, ¿dónde los buscaríais? El espacio es demasiado amplio para esa tarea: lleno de lugares vacíos, sitios donde nadie tendría necesidad de salir del hiperespacio a no ser que tuviera una emergencia. Dejadme desvariar un poco. A veces, cuando piloto a solas, paro los motores y acabo mecido en la nana silenciosa del universo, conocedor de que los únicos seres vivos cerca de mí se encuentran a años luz de distancia, incapaces de rastrearme o encontrarme.

En esos momentos recuerdo cosas. ¿Saben qué? Maté hace poco a un minero que estaba haciendo sus labores. Me lo encontré de casualidad. «Hola», le dije. «Hola», me respondió. Un mero intercambio de palabras entre dos desconocidos que se encuentran en medio de la nada. Paré los motores. Inicié el escáner de su cargamento. Volví a escuchar el silencio del universo mientras la nave minera extraía los preciados materiales de los escombros espaciales. Entonces, empecé a disparar. La verdad es que no lo hice por nada en especial. Me gustaron un par de cosas que encontré en el interior de su nave. Él me suplicaba por su vida, ¿saben? «No, por favor. ¡Te daré lo que quieras!». Aquello se repetía de manera incesante. Mi primera intención fue inmovilizarle para después robarle todo lo que llevaba encima pero sus insistentes gritos me sacaron de mis casillas: tenía que matarle.

El minero empezó a preparar sus motores para saltar al hiperespacio, creyendo que podría escapar. Le destrocé la cabina. Le observé mientras su sistema autónomo de supervivencia dejaba de funcionar. Vi cómo se ahogaba ante la falta de oxígeno. Su rostro contrayéndose. Los ojos llenos de ira y resignación.

No suplicó por su vida. Sabía cuál era su final. Mi nave se situó delante de su destrozada cabina, arrojando el reflejo de su cuerpo casi inerte. De repente, dejó de agitarse. Sería más correcto si dijera que, simplemente, dejó caer los brazos. Dejó de pelear por su vida. No sentí nada en mi interior: sólo un vacío igual al que me rodeaba.

Me dispuse a desintegrar su nave, confiando en que, una vez desapareciera la prueba del delito, no habría represalias. Me equivocaba. Recibí una comunicación imponiéndome una multa. Sólo una multa. Una vida humana sólo valía mil créditos espaciales en ese sistema y en aquel momento. Ahí tuve una revelación: habíamos descubierto cosas maravillosas en nuestro trasiego por la Vía Lactea, pero ello había acentuado las miserias del ser humano, desatado nuestros instintos más básicos, creado un frágil sistema que se mantenía en pie a duras penas.

A partir de aquel episodio me convertí en cazarrecompensas, como ya sabéis. Matar. Sentir la fría presencia de la muerte en el cogote. Ver cómo tu nave se incendia. Tus escudos desaparecen. Los instrumentos se vuelven locos. Pero al final sales airoso, triunfante. Cobras tu recompensa en la siguiente estación, y vuelves a matar. Un ciclo interminable en el que estaba atrapado con un posible y único final.

Mientras estaba inmerso en mis recuerdos, ya había llegado a mi destino. Me acerqué a un asteroide y me posé sobre él. Ahora tocaba lidiar con las interferencias causadas por las altas concentraciones de materia. No iba a ser fácil encontrar a mi objetivo y cobrar la recompensa, pero buscaba el reto. Lo perseguía, cansado de bobalicones llorosos y niños de papá con una nueva, cara y flamante nave, pensando que podrían llevar a cabo sus chiquilladas sin ninguna consecuencia. Acabaron desintegrados, igual que aquel minero inocente, suplicando por su vida.

De repente, el escáner empezó a pitar. «Ha encontrado algo. A ver… ¡Mierda! ¡Está detrás mío!» De repente el escombro sobre el que me posaba estalló por los aires. Mi nave empezó a dar vueltas y a ser golpeada por los restos que ahora flotaban libres por el espacio. ¡El muy bastardo me había sorprendido! Inicié una maniobra evasiva, pero me tenía calado. Una lluvia de láser empezó a bombardear mi aparato. Los escudos desaparecieron; después, la integridad de la estructura de mi nave. No había forma de saltar al hiperespacio en aquel lugar. No había espacio. No había tiempo.

De repente, el cristal de la cabina estalló. Los instrumentos se apagaron. El fuego incesante de la otra nave cesó. Se habían roto las barreras que me protegían: ahora sólo estábamos el espacio y yo.

«Quizás es un final apropiado para mi vida», pensé. Condenado a viajar por el espacio profundo como un nómada, lleno de órgullo por los objetos astronómicos que cartografiaba. Tan vacío como el espacio profundo. Quizás tendría que haber montado una escuadra. Sí, una escuadra. Como en ‘Star Wars’. «¡Jefe Rojo! ¡Usa la Fuerza!» ¡Ja, ja, ja, jcof, cof, cof… El sistema autónomo de supervivencia ha empezado a pitar fuera de control. Parece que llega mi hora. La nave de ese bastardo se ha parado enfrente de mí. Me veo reflejado en el cristal de su cabina, casi inerte, pusilánime ante sus cañones láser. Igual que el minero. Todo por un puñado de créditos… Una nueva nave. Construir otra vida vacía.

Empieza a volverse todo negro. Vuelvo a escuchar ese silencio, el que únicamente es posible en el espacio. Parece que el universo me ha permitido morir en paz.

Que así sea.

¡Nos hemos mudado!

Conoce nuestra nueva revista y apoya el proyecto de Editorial GameReport.

Entra en el LOOP

Joder que bueno, roleo puro y duro.